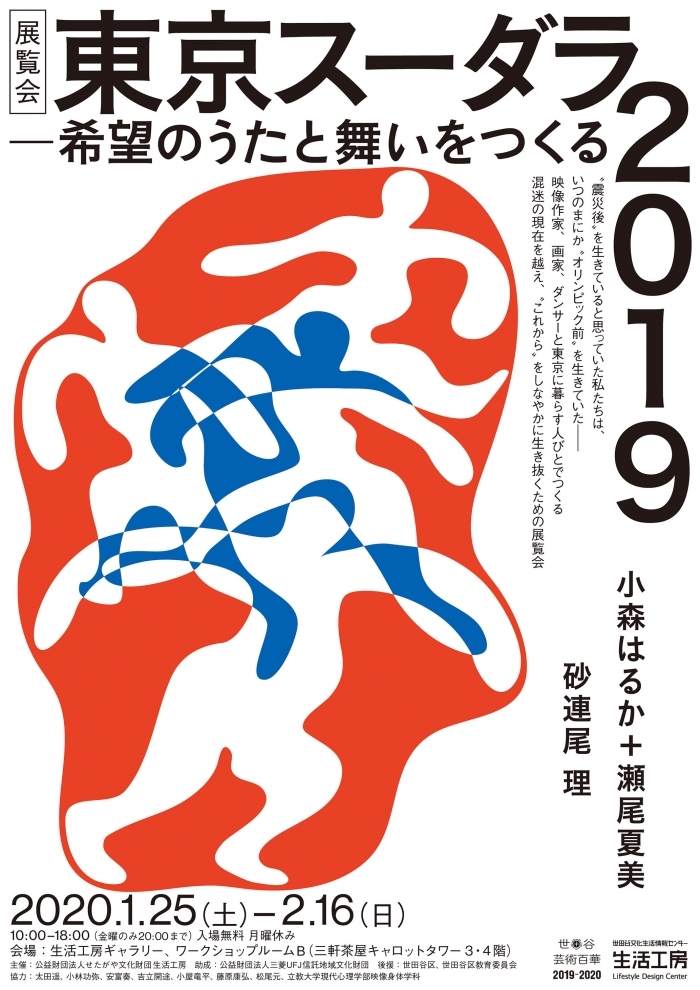

“震災後”を生きていると思っていた私たちは、いつのまにか“オリンピック前”を生きていた――。

東日本大震災による被災地域で活動をおこなってきた映像作家の小森はるかと画家で作家の瀬尾夏美、ダンサーの砂連尾理。本展は、彼らとともに、未曾有の災害と巨大な祝祭のはざまにある日々を見つめ、過去・現在・未来を地続きに繋げなおす想像力と、揺れ動く日常を生き抜くための“術”を探る展覧会です。

彼らの活動のヒントとなったのは、戦後の流行歌『スーダラ節』。コメディアンで歌手の植木等は、戦災復興と高度経済成長の大きな変化の中で、語りづらさや身の置き所のなさを抱えながらも、軽やかに身体を揺らし、スーダラ節を歌います。それは折しも、1964年の東京オリンピックのすこし前のことでした。

現代におけるスーダラ節とは、一体どんなものだろう? 2019年春、そんな問いを起点に、3人のアーティストと公募によって集まった4人のリサーチャーは、“現在の東京”を巡る思考を始めます。その過程でリサーチャーたちは、自身の生活実感に深く関わるテーマとして「震災」「家」「友だち」「老い」をそれぞれ選び、いくつかの対話を続けるなかで、互いに通底する感覚や問題意識に気づいていきます。

現代社会に潜在する問題や、着目すべき事象の数々。本展では、それらを探りあうひそやかな会話から、見知らぬ他者とともに深く対話をするための場づくり、さらには、身体を通してそれぞれの思考を表現し、遠くへ渡していくトライアルまでをおこなった、1年間のワークショップのドキュメントと、それに並行して生まれたテキスト、映像、ドローイング、ダンスなどによる作品を展示、発表します。

アーティストと市民がともに思考と対話とダンスを重ね、つくりだした“希望のうたと舞い”から、祝祭の後も地続きにあるはずの“未来”を主体的に創造していくためのヒントが見つかるかもしれません。

アーティスト・プロフィール

小森 はるか+瀬尾 夏美 (こもり はるか + せお なつみ)

映像作家の小森と画家で作家の瀬尾によるアートユニット。2011年3月、ともに東北沿岸へボランティアに行ったことをきっかけにして活動開始。2012年より3年間、岩手県陸前高田市に暮らしながら制作に取り組む。2015年、仙台に拠点を移し、東北各地で活動する仲間とともに、土地と協働しながら記録をつくる組織、一般社団法人NOOKを設立。現在も陸前高田での制作と対話の場づくりを活動の軸にしながら、全国各地での発表やリサーチもおこなっている。

http://komori-seo.main.jp/

砂連尾 理(じゃれお おさむ)

振付家・ダンサー。1991年、寺田みさことダンスユニットを結成。近年はソロ活動を中心に、ドイツの障がい者劇団ティクバとの「Thikwa+Junkan Project」、京都・舞鶴の高齢者との「とつとつダンス」などを発表。また宮城・閖上(ゆりあげ)の避難所生活者への取材が契機となった「猿とモルターレ」では瀬尾夏美、小森はるか等と協働する。著書に「老人ホームで生まれた〈とつとつダンス〉―ダンスのような、介護のような―」(晶文社)。 立教大学現代心理学部映像身体学科特任教授

https://www.osamujareo.com/