キックオフ、開催しました。

*

穴アーカイブ[an-archive]って何?

穴アーカイブは、大阪を拠点に活動しているremo[NPO法人記録と表現とメディアのための組織]を招き、日本大学文理学部社会学科の後藤範章研究室と協働して、押入れに眠っている8ミリフィルムの収集・保存を行う参加型アーカイブ活動です。

現在、フィルム提供者とキックオフイベントへの参加者を募集しています。また、ボランティアサポーターの集い、「せたがやアカカブの会」も発足しました。こちらではメーリングリストにて、活動情報の配信を中心に行う予定です。

プログラムの詳細はコチラからどうぞ。

*

さて、本プロジェクトのキックオフイベントが6月27日(土)に開催しました。

これまでAHA!というプロジェクトとして全国で8ミリフィルムの収集・保存・公開・活用に取り組んできた、

remo[NPO法人記録と表現とメディアのための組織]の松本篤さんがプレゼンテーションを行いました。

そもそも、この取り組みが始まったきっかけともいえる、目の不自由なフィルム提供者との出会いの話、

また、「世田谷に関する8ミリフィルムの収集・保存・公開・活用する」、「アーカイブという営為とのものを考える」という、「穴アーカイブ」でこれから取り組むための指針など、いくつかのキーワードが出てきました。

また、「穴アーカイブ」は参加型のプロジェクトでもあります。

これまで他の地域でのアーカイブ活動に関わった、異なる関心・専門を持つメンバーはどういった立場から取り組んだのでしょう。

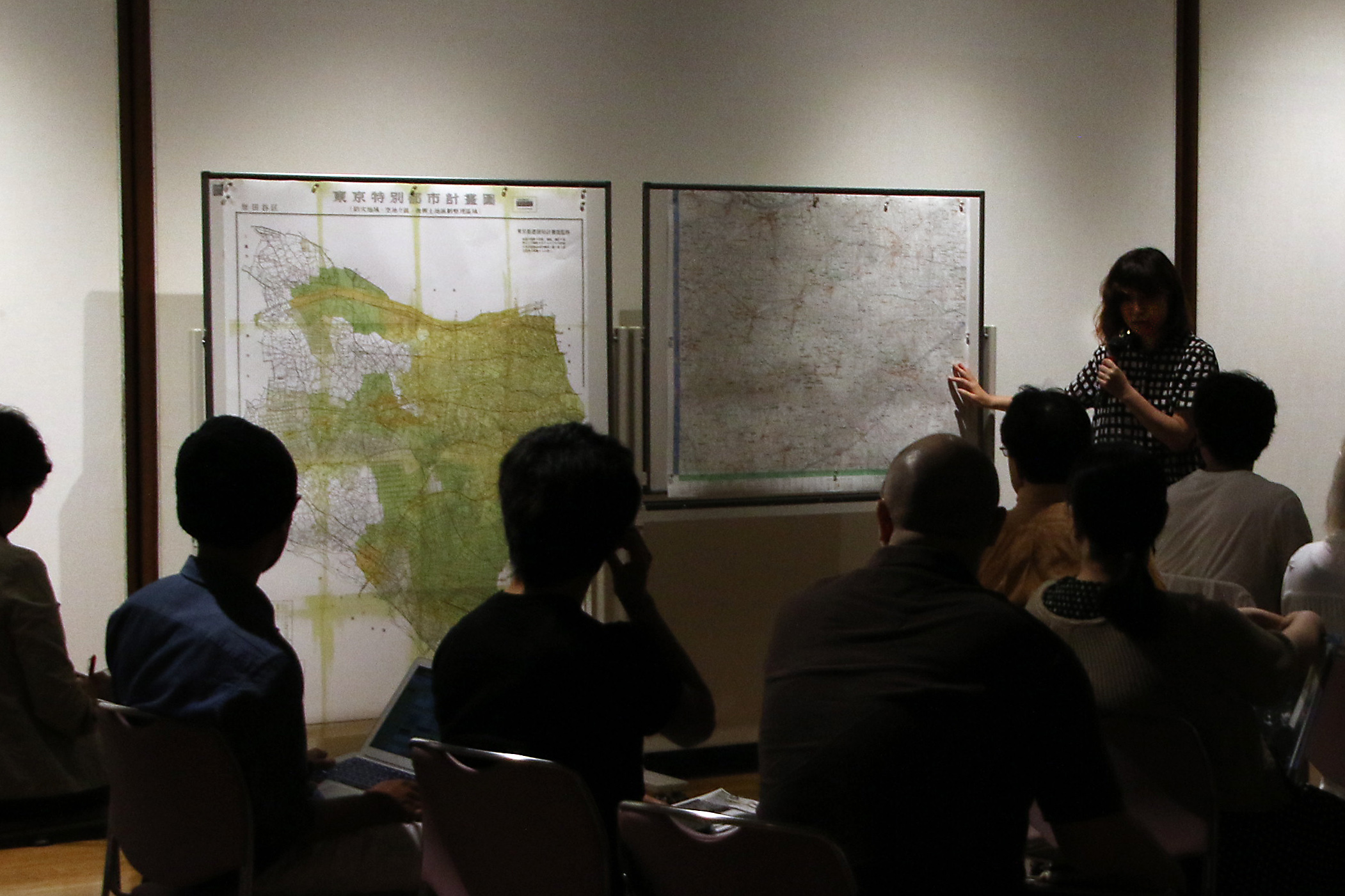

地域社会学の研究者である八木さんは、都市研究と福祉から、都市社会学を専攻する大学院生の成田さんは、地図に対する関心からプロジェクトへの関わり方についてお話いただきました。

最後に、これから関わって頂く日本大学文理学部社会学科の後藤先生からもご挨拶があり、

土曜日の朝からなかなか濃いキックオフイベントになりました。

ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました!

・・・といったところでキックオフの公開イベントは終了なのですが、午後からはスタッフ向けのワークショップが行われました。

主に日本大学の学生と「せたがやアカカブの会」のメンバーを対象にしたものです。

実際のフィルム提供者との間で行う試写と聞き書きのデモンストレーション、映写機の講習、聞き書きの方法など、こちらもなかなか濃い時間です。

デモンストレーションのフィルム提供者は生活工房のスタッフ。ご家族も招いて押入れに眠っていた8ミリフィルムを鑑賞します。

映写機の使い方は、コガタ社の中川さん。

35ミリフィルムより小さい映画のフォーマットのことを、小型映画というそうです。

ほとんどの参加者の方が初めて触る映写機に戸惑いつつも、とても集中しています。

キックオフでもご登壇いただいた、八木さんから聞き書きについてのレクチャーとディスカッション。

なぜ聞き書きが大事なのか、また他のアーカイブの方法など活発な意見交換が行われました。

また個人的には、関わった人の主観を持ちよることが「穴アーカイブ」の醍醐味なのではという話が、個人的にとても残っています。

最後の時間はキックオフでも出ていた、「アーカイブという営為そのものを考える」時間になっていたのではないでしょうか。

そして最後にはささやかな交流会も。

ご参加いただいたみなさま、長丁場おつかれさまでした!

*

さて次回は、実際に8ミリフィルムの提供者の方と行う試写と聞き書き(=出張上映会)の様子をレポートしたいと思います。

実はもうこんな映像も出てきましたよ!

世田谷で五輪のマークといえば、どの場所かピンと来るのではないでしょうか?

今回、デジタル化した映像は、10月上旬に生活工房でお披露目予定です。

どうぞご期待ください!

***

せたがやアカカブの会へは、コチラからご参加いただけます。

ぜひご連絡ください!

http://setagaya-ldc.net/program/295/