撮影:金子千裕

撮影:金子千裕

カメラを構える探偵

5月13日、天気、雨。

その日の調査を終えたわたしは、換気のうまくいかないことが取り柄のオフィスに

しけたコートをぶら下げて戻る。

雑居ビルの入り口では、大家の娘が汚い言葉を仕込んでしまった、九官鳥が悪態をつく。

エレベーターなどあるわけもない。屋上までをべたべた上がり、ペントハウス──

(といえば聞こえがいいが、大家が飽きた、温室みたいなものだ)の我が城に戻る。

今日の調査はタフだった。

ひと部屋内にてスタートした4つのゼミのそれぞれが、独自に強い進行をした。

この構造は《みっける探偵》のわたしにとって、

依頼人キタガワタカヨシからあらかじめ説明されたものだった。

事実、数度の現場調査に潜入済みである。しかしながら覚悟と経験はまた色を変えるもの。

わたしは今回のゼミの「月と太陽と地球と火星が、それぞれ別に爆発している感」に、震えた。

『みっける365日』に、潜入調査してほしい──。

こう依頼したキタガワタカヨシに途中経過を渡すため、濡れたトレンチを傘立てに投げる。

そのまま針を落としたレコードは、ザ・ポリスの『シンクロニシティ』。

落としてすぐ、警告めいたマシンの音色に、タイトなリズム隊が合流していく。

わたしは首だけでリズムをとりつつデスクにまわる。

久方ぶりの座り心地。わたしはそのまま、調査報告をまとめ始めた。

サポートアーティスト、冬のミーティング風景

開催前の、北川貴好や青山悟たち、アーティスト同士のふとした会話の断片を思い出す。

「これをワークショップ、と呼ぶことにためらいがある」

ワークショップではないのなら、これは一体、なんなのか。

北川貴好は、今回の取り組みを「ゼミ」というフレームに格納し、

招聘されたアーティストたちも呼応して、あたかも大学のセンセイのように振る舞っていく。

「ワークショップと、ゼミと、美術」のそれぞれの差異。

あるいは差異をつけた、しゃれっ気の意味。

今の探偵には、厳密であるべきそれらの腑分けが、まだできない。

濡れたデスクを少し見やる。

だいぶ減ったドランブイと、チェイサーのグラスが汗をかき、伝った水がデスクを汚す。

わたしはそれを見下ろしている。

ぷつ、とレコードの針があがる。

『シンクロニシティ』がA面を終えた。Bに裏返そうとは思わない。

言うまでもない。

B面1曲目の「見つめていたい」のコード進行が、思索をさまたげてしまうからだ。

わたしは今いちど、『みっける』の思索に巻き戻る。

ワークショップと美術における、微妙で明らかな差異とは、なにか。

それなりの成人として、知ったかぶりは可能だろう。

手クセや習慣で口当たりのよい「それっぽさ」を、苦い顔で告げることはできるだろう。

けれどもどうだ、その振る舞いは、調査の妨げにしかならない。

「謎」を、分かったふうに処理してはならない。

撮影:金子千裕

撮影:金子千裕

なぜなら、わたしは探偵である。

探偵が依頼を受けて調査するのは、イメージやムードといった味わいではない。

美醜や強さはかなさといった、実測不能な抽象でもない。

探偵とは、《事実》を希求する営為である。職業倫理の前提でもある。

そこでわたしは今回の依頼について、それがただの時間稼ぎと知りながら、

仮には「美術」であると、そう呼称させてもらう。

ボギーの愛したリキュール、ドランブイ

探偵ファイルをご覧の諸氏においては、こうした探偵自身のめんどくさい倫理観と

現実に目前で展開される美術そのものがどう軋轢を起こすのか、あんがいと寄り添うのか。

そうした調査中の寄り道を含めて「季節のたより」「すこやか学級通信」みたいなものだ、と

あきらめながら、お母さんに渡さないと叱られる、プリントなのだとご理解していてほしい。

ランドセルを置いたらくれぐれも、おやつの前に渡すように(ビオレもしておこう)。

なあに。……と、わたしは、へたった安楽椅子に背を伸ばす。

調査報告は、期限までに結論をつければよいものだ。

依頼者キタガワを弄することには、さほどの苦も無いだろう……。

──真心? 実直?

探偵という輩にとって、そんなものは似合わない。

倫理の前に、タフガイであれ。

それが探偵と呼ばれる職業人の、ましてや《みっける探偵》と命名された人間の、

清濁あわせた本質(エッセンス)だ。

「売れる作品を作る」青山悟ゼミの制作&講評会

もじゃハウスと北川貴好

個別ゼミの終了予定時刻が過ぎた。各ゼミの熱気は、なかなか収束しそうにもない。

北川貴好が音頭をとる。

今日はこれから、制作に入った青山悟ゼミの発表を全ゼミ生の前で行い、

それから交流会が行われるのだ。

個別ゼミごとの話題は尽きないものの、一斉の眼が北川貴好に向かう。

同時刻、いやがおうもなくワークショップルームを侵食する投影機や床の美術が、

彼らすべての眼を惹いている。

◆

青山悟ゼミ制作発表、そして講評会。

衆人環視のもと、スタート。

師たる青山悟は部屋中に置かれた作品ひとつずつに適切なカンバスを指示し、

そこにゼミ生が撮り溜め編んだ、

「みっける」動画……大量の写真を高速スライドショー化した動画を投影する。

■ケース01

「うちの子が生まれてすぐに着ていたおくるみと、自分で手編みしたお帽子。

あとは、寝付かないときにずっと抱っこしながら使っていた、スリングなんです」

懐かしいスリングを試着

大切に畳まれ、平面的に持ち込まれていた愛児の思い出三品は、

青山悟の指示によって「譜面台」に広げられた。

おくるみ全景

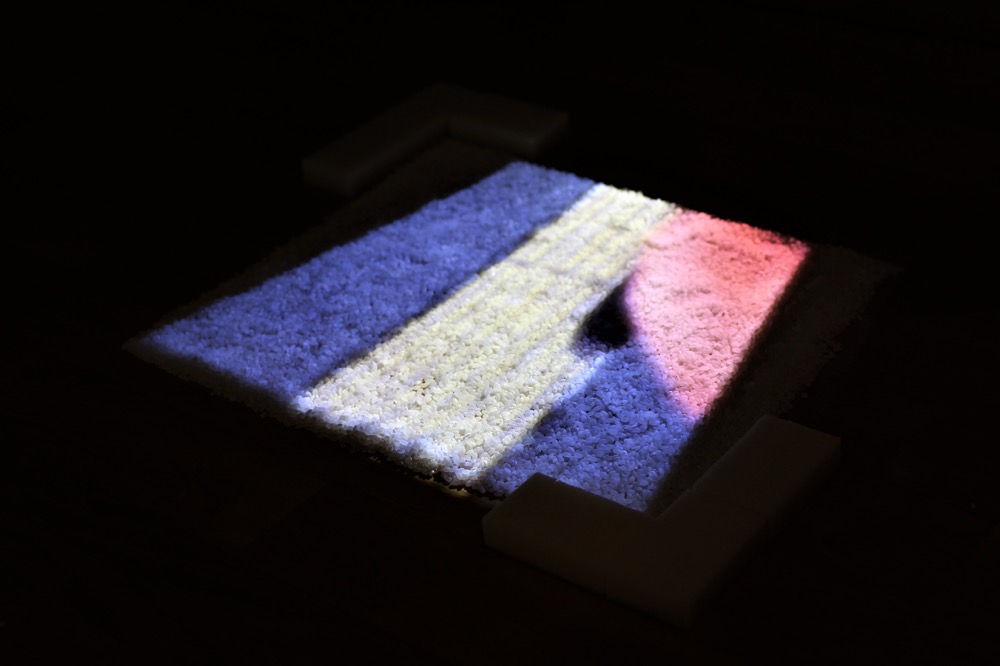

暗室、おくるみ投影

■ケース02

「仙台の田舎から仕送りされた、美味しいお米。これ、ザッと床に敷こうと思って」

床に米をととのえる

口に入れる食べ物のお皿には、少なくとも本日はならないだろうと思える、床。

そこを自ら土台と選び、丁寧に、丁寧に、ご両親から贈られた米を敷き詰め、

カンバスにかえて、投影するものがいた。

米粒への投影スタンバイ

あわ⽴つような⽶のテクスチャ

■ケース03

ぎっしり詰まった「御朱印」の数々は、その帳面を屏風のように立ててしまえば、

もう見えない。屏風畳みの重なりのてっぺんに現れた、そのページだけは真っ白な、カンバス。

真っ白「に見える」御朱印帳をカンバスに、日々の写真を投影するもの。

御朱印帳はぎっしりだった

結婚式の⾦屏⾵のようでもある

こうして制作発表が進むうち、誰が指示したわけでもないだろう、

キュンチョメゼミのゼミ生がおもむろに、ラップトップからケーブルを、抜いた。

御朱印帳投影をSkype越しに見つめるキュンチョメ氏

師の「眼」になり替わったラップトップは、ゼミ生が角度をかしがせたSkype越しに、

ライブ中継を吸い込んでいく。

iPad投影をSkype越しに見つめるキュンチョメ氏

ここまで採取してきたとおり、ゼミ生それぞれが持ち込む「私物」を用いた映像のカンバスは、

まっしろな布や紙とは限らなかった。

古着、米粒、御朱印帳、書き込み多数のレイヤーとなったパラフィン紙、

自分史を年表として即興で書き込まれた大きな大きな模造紙……。

それぞれ、物質としてのざらつき、凹凸がまるで違う。

明るいワークショップルームで観た品々と、

暗転、ぱっと切り替わる映写の見え方・見せ方の切り替わるさま。

その「生身の、その瞬間性」に、ゼミ生本人らが驚いている。

屁でもない、という表情で回遊する青山悟。

魔法がここに。ビビディ・バビディ・ブー。

「交流会」を、みっける。

実作、展示、そして講評──。「美術」らしい一連のながれを受け高揚するゼミ生たち。

ここでそろそろ、と初の交流会へと時間が移る。

乾杯の全体像

撮影:金子千裕

撮影:金子千裕

窓際でカメラを構える探偵

青山悟やタノタイガの意見に基づいて、

たんなる「発泡酒飲んでムードでウェイ」ではもったいない、と

『みっける』全体についての意見交換などが、文化的に進められていく。

ホモソーシャルな感じはない。むしろ、各年齢層、さまざまな性のゼミ生たちが混ざり合い

素朴に楽しげに歓談している。

拡声器を持つ北川氏

そうこうするうち、みっける主宰の北川貴好から一席がスタート。

青山悟いうところの「宴会芸」、北川その人が制作した、

年を跨いだみっける動画、プラス、拡声器による生ラップが演じられたのである。

わたしは10分を超すそのパフォーマンスの全編および、それを手と足を両方組みながら、

一見冷ややかで、実のところ親密なまなざしを投げかける、

青山悟「愛のダメ出しおよび説教」の全編を、中腰で、iPhone7の動画で撮った。

何が結論かといえば、とても二の腕が痛かった、ということである。

パフォーマンスそのものの妙味、インプロ感、どきどき感、

「こないだやった方が完成度高かった」と温かく見つめる青山悟の視線。

北川氏に説教する青山氏(背後位置)

北川氏に説教する青山氏(正面位置)

ゼミ生たちの高揚は、それぞれ直属の師のみに向けられるものではなかった。

仰ぐアーティスト同士の関わり方について、丁寧な視線を投げかけられた、むすうの視線。

こうして『みっける』総体の輪郭が、徐々にあかるくなっていく。

◆

カメラのファインダーから目を離す。

わたしは探偵メモすら傍らに置き、うすら白くけむる世田谷の空をぼんやりと眺めた。

天から落ちる、にび色の水。

しとしとと止まらぬその音が、やけにつるりと平然と聞こえていた。

わたしはFのつく言葉を思い出し、脳みそのなかに、悪態をついた。

To be continued……

※ このお話は実話を基にしたフィクションです。

【著者略歴】

森田幸江(もりたゆきえ)

アメリカ大使館ライター、学芸単行本、カルチャー系雑誌編集、電子書籍シリーズ編集などに従事するフリーランス著述者/編集者。

コミック原作、小説、取材構成などの打席にも立つ。

1979年生まれ、日本女子大学文学部卒、右投げ右打ち、贔屓球団は広島東洋カープ(年間40試合を現地観戦)。