「2017年は現代美術の当たり年だからね」

たくらみ顔の青山悟。その一言を発端としたのが「美術とビールとソーセージ」の夜だった。

世界のさまざまな地域で、芸術祭、アートフェアが目白押しとなった2017年、夏。

みっける365日では、サポートアーティスト・青山悟が牽引役となる課外授業が行われた。

「ベネツィア・ビエンナーレ」、「ミュンスター彫刻プロジェクト」、「ドクメンタ」という

テーマ異なるヨーロッパの3つの芸術祭を訪れたアーティストらが語り下ろすイベントだ。

題して……

「課外授業 行った気にさせちゃうヨーロッパ・アート通信2017」

8月30日(水)曇り、33℃

夏まっさかり、時刻は夜。

いつものワークショップルームには薄く明かりがともり、なにやら楽しげな雰囲気がある。

漂うのは、男女の談笑や柔らかな声と、ジュージューと香ばしい肉とスパイスの香りである。

その夜は、青山悟プレゼンツのみっける公開&課外授業。

かわいらしい電飾もちらちらと舞うルームの様子は、ゼミというより夏祭りだった。

どなたもOKと開かれた会場では、500円の木戸銭のあと、思い思いのドリンクでご乾杯。

すると、

キッチンの有志が焼きつづける「フリーソーセージ」のお振る舞いに、心揺らす男女がいる。

「持ち寄り大歓迎」「ビールはこちら」と、手描き文字も躍るビラも興をそえる。

ひょい、と小皿を渡され、誘われるがまま、探偵のわたしまでもが舌鼓をうち、

「こんなとき、シャウエッセンはたまらない」などとメモを取る。

薄暗がりのワークショップルームに敷かれたゴザには、満杯の人、人。

足をくずしてきょろきょろと、酒を手にした柔らかく楽しそうな雰囲気が漂っている。

そんな「夏祭り」のコアとなるのが、

膨大な量の現地写真をありのまま高速スライドショー化した、「みっける」ムービーだった。

観客の占めるゴザの外側、ワークショップルームの3面に置かれたパネルそれぞれに、

目がまわるほどおびただしい美術作品の写真が連綿と映写されていく。

ゲストスピーカーはアーティストの桑久保徹氏。アーティスト/キュレーターのユミソン氏。

そしてヨーロッパの国々をカメラ片手に踏破した、現役の美術大学生たち。

彼らそれぞれの臨場感ある「生解説」が場をにぎわせたほか、

ユミソン氏が史上初めて挑んだ「生ラップ」には、わいわいとよいムード。

ゴザに寝そべり、遠きヨーロッパから届いたばかりの特別映写を楽しむ青山悟の姿は、

さながら、ドラえもんの秘密道具をおねだりして未来を享受するのび太君のようだった。

もちろん探偵は思ったのだ。「怠惰などではない」と。

「どこでもドアを使うような心持ちで、遠い遠い地のおびただしい美術を高速に呑みこむ」

「……それも、寝そべって」

プレゼンター本人の、安らかで楽しげで軽やかなその雰囲気こそが、

各地からゴザにやってきた観客やゼミ生たちをインフルエンスしたのだと思えている。

「モリタさん」

添いなれた体温がする、と近づいてくる。キタガワタカヨシだ、と思った。

わたしに“美術をみっける”依頼を渡した、冷酷きわまるキタガワタカヨシ、のはずだった。

「どうですか、みっかりましたか」

冷酷は皆無。あたたかな声が降る。距離は15センチ。

と、キタガワタカヨシは視線をそらし、すっと肩をかすめて通過する。

違和感のようなもので堅くなるわたしの背中に、「あ~~」という残念そうな声が届く。

「モリタさん、これ」

どきりと振り向くと、キッチンに置かれた一升瓶を持ち上げ、困り果てた顔がある。

「これ。もう空っぽだぁ。ああ、酒好きのモリタさんにも飲んでほしかったなぁ。

いただきものの、とっても手に入りにくい、おいし~い日本酒」

やわらかな語り口にむしろ混乱した。どう反応してよいのかと身体がこわばった。

すると、「うーん」と唸った、鉄面皮キタガワタカヨシ……のはずの人物が、

握りっぱなしの紙コップごと、ずい、とこちらに近づいた。

やわらかなどんぐり眼がこちらを眺めている。

「これ。あの。……飲みます?」

申し訳なさそうに、ゆっくりと、呑みさしの紙コップが差し出される。

あ……ありがとうございます、と外周すべてが噛みつくされた、紙コップに手が伸びる。

噛みっ噛みやないかい。

けれども嫌な感じはまるでなかった。いい感じだった。

しかもよく見ると、外周すべてが噛み切られているのではなく、

ほんのわずかな「処女地」が残されていた。

なぜなんだろう。

わたしは口をつける場所を、選ぼうなんて思えなかった。

濡れた感触がする。自然と頬がほころんで、まぬけな声が出てしまった。

――その瞬間。

まぬけの瞬間。雷に打たれた。

キタガワタカヨシが、冷酷無比だと決めつけていたのは何故だ。

ただの、わたしの、思い込みじゃないか。

いつもそばにいたのは、わたしにびしょびしょの紙コップをくれたのは……。

心優しく、きびしく格闘しつづける美術家=「北川貴好」だったんじゃないか。

ならば、どうしてわたしは、北川貴好のことを非情な依頼人などと思い込んだ?

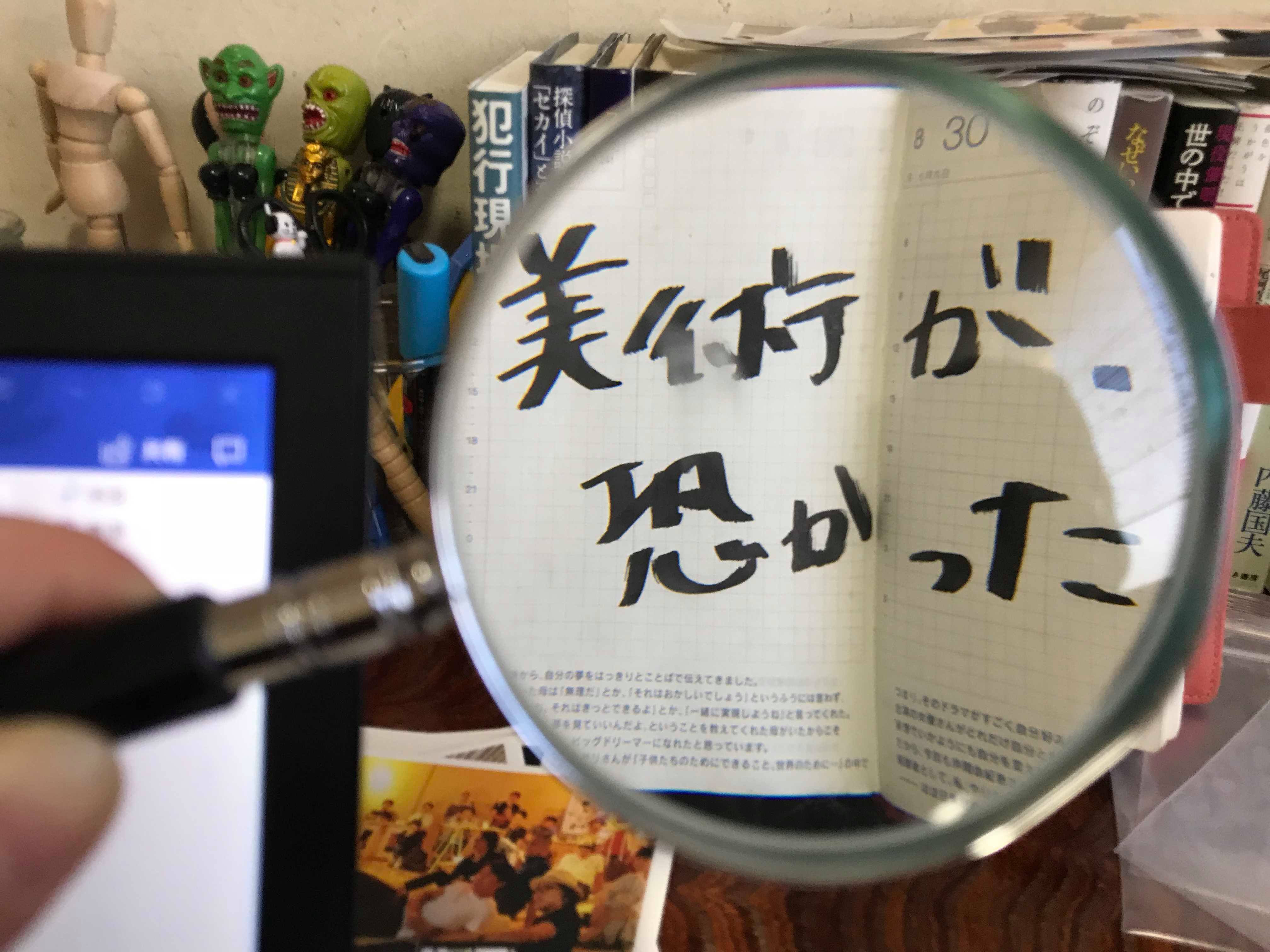

怖かったからだ。

ライターのわたしが探偵として、美術イベントに密着する。

その報告内容をジャッジする依頼人の「美術家」という存在が、

……今回の依頼でいえば、北川貴好にあたる人間のことが、怖かったからだ。

断っておこう。北川の人間性について、恐怖したのではない。

「美術とは──マジカルで、手が届かぬ、この世ならざる、

超越的な、崇高な、恐ろしいものだと思っていた」

思っていた。これまでのわたしは。

美術という在り方につよく惹かれながらも、それらを司る「美術家」という存在と、

輪郭づけられた美術の行為や作品を「何か、圧倒的なもの」と感じて、畏れ……、恐れた。

ロジカルな世界に生きるわたしが、美術に惹かれるたび、湧きあがった、畏怖と恐怖。

それが。目の前の「人間・北川貴好」という現実像を、捻じ曲げていたのだ──。

そう、美術を恐れたわたしには、北川貴好がこのように見えていた

◆

いつのまにかイベントは終わっていた。

フライパンを洗う軽快な水音と、来場者や登壇者をまじえた朗らかな笑声が混ざっていた。

くたくたになった紙コップを握りしめていたわたしは、近くに依頼人の姿を探した。

北川さん、と声に出してみた。

「……ん?」

数メートル先から、どんぐり眼のその人が振り返った。

笑うと頬が大きくあがる、「やっちゃいますか」が口癖という、やわらかな人。

わたしの依頼人が、『みっける365日』の主宰者が、こちらにゆるゆるやってくる。

「やっとみっけましたか。僕のことを」とでも、言ってくれそうなムードで。

撮影 金子千裕

To be continued……

※ このお話は実話を基にしたフィクションです。

【著者略歴】

森田幸江(もりたゆきえ)

アメリカ大使館ライター、学芸単行本、カルチャー系雑誌編集、電子書籍シリーズ編集などに従事するフリーランス著述者/編集者。コミック原作、小説、取材構成などの打席にも立つ。1979年生まれ、日本女子大学文学部卒、右投げ右打ち、贔屓球団は広島東洋カープ(年間40試合を現地観戦)。

「みっける365日」展 ──アーティストと探す「人生の1%」

http://www.setagaya-ldc.net/program/393/