第06章

「設え」の場としての、東京スーダラ

このプロジェクトを始めるにあたり、リサーチャーを公募して一緒にワークを進めていく過程を、「学校」というモデルとは違う形として考えたいと瀬尾さんが話していたことが印象に残っています。今回のプロセスは、瀬尾さんと小森さんがこれまで陸前高田で行ってきた方法や技法をリサーチャーの方とともに実践しながら、リサーチャーの方があるときは読書会のホストであったり、あるときはパフォーマーであったりと、自らのポジションを変化させていくというものになりました。その上で改めて聞いてみたいのは、身体での表現を行うことを目的とするわけでもなく、表現者になるために何かを学ぶ場所でもない今回の「東京スーダラ」というプロジェクトを、「学校」というあり方とは違う形で考えるとするならば、この場の「設え」とは一体どのようなものだったのでしょうか。

このプロジェクトでは、「初めて会う人たちのコミュニティが立ち上がっていくこと」と並行して、展覧会をつくる、そのための要素をつくるということがありました。実はわたし、最初の頃は4人と関わる中で小説のようなものが書きたいと思っていて、それをわたしの欲望としてきちんと持って、この場に参加しようと考えました。もちろんワークショップの枠組みを考え進行する立場になるんですけど、わたしは教師のように教える立場ではなく、一つの欲望を持った一人の人間としてこの場に臨みたい、という気持ちですね。もちろんそれだけを押し付けるのではなくて、リサーチャーの4人にとっても、それぞれの欲望が持ち寄れるような場に育てていくことで、互いの間に、思いもしなかった何かが生まれていくようなイメージです。結局わたしは小説ではなく詩のようなものを書きましたが、展覧会ができ、完成はしたけど、この場所自体も何かのプロセスであると感じています。

これまでのワークショップでは、わたしたちが陸前高田で実践してきた対話の方法であるとか、カメラの使い方などを応用して組み込んできました。その実践の場にはなっているんですが、何かを教えるとか、あるいは作品をつくるためだけにそれをやってきたというよりは、やっぱりもっと違う深度で彼らと関わりたいとか、言葉を聞かせてもらいたいとか、彼らがもっと別の人に会いに行くための回路をつくれたら、という風に考えて、その都度提案していましたね。ここではとにかく会話をする場をたくさんつくるということをやってきたように思います。

今のお話のなかで「欲望」という部分が重要だと思いました。瀬尾さん自身が個人の欲望を抱えてその場にいるということが、リサーチャーの方が安心してその場に臨み自らの欲望を持ち寄るということにつながっている。瀬尾さんが表現者として抱えている欲望をリサーチャーたち自身が感じ取りながら、会話を行い、ワークを実践していくというところに、今回のプロジェクトの重要な部分があったように思います。そうした過程によって作られた「東京スーダラ」は、いわば互いの欲望を持ち寄り実践する場所であったのではないでしょうか。それがいかなる場所として東京で機能するのか、ということを今後も考えていくことは重要だと思います。

欲望みたいなことについて言うと、わたしの場合、カメラを持って記録することしかできないので、それを上手く引き出してくれるような人たちと出会いたい、というのがあります。結果的にはリサーチャーの4人がその空気を上手く理解してくれたように思います(笑)。震災後に、わたしたちは陸前高田で暮らす人たちと出会い、それはいままで知ることのなかった個人では持ち得ない考えや価値観にもたくさん出会うことであり、特別な経験でした。震災という出来事を通して出会った人たちの大切な想いや記憶を記録に留めておきたい、という気持ちを抱えながらも、その人たちと一緒に何かを考えたり、つくったりということが果たしてできるのか、という自身への問いもそこに存在していたように思います。それは今回のプロジェクトでも同じでした。東京という場所で、普段出会わない人に出会い、たがいにわからなくても一緒にいられる、それぞれの欲望を持ちながらつくることができるという経験をさせてもらいました。

展示会場において「震災」「家」「友だち」「老い」をテーマにした対話から生まれた、ダンス作品を上演しました。

上演日:2020年1月26日(日)・2月2日(日) 19:00~21:00 ※映像は1月26日開催分

出演:太田遥、小林功弥、安富奏、吉立開途(以上本展リサーチャー)、

立教大学現代心理学部映像身体学科砂連尾ゼミ生、荒田詩乃、片桐美智子、桒野晴美、創士、土田悠、中西晶太、新倉壮朗、西脇秀典

構想・演出:小森はるか+瀬尾夏美+砂連尾理

振付:砂連尾理、立教大学現代心理学部映像身体学科砂連尾ゼミ生

照明デザイン:藤原康弘/照明オペレーション:藤原康弘、松尾元

映像記録:小森はるか、壷内里奈、Tabu

東日本大震災の被災地域で活動してきたわたしたちは、オリンピックという巨大な祝祭を目前に暮らす東京の人たちと一緒に、“震災後”かつ“オリンピック前”の2019年春、あらためて立ち止まってみたいと考えていました。東京に暮らす4人のリサーチャーと何時間も会話を重ね、彼らはいまの東京で考えたいテーマとして、それぞれ「震災」「友だち」「家」「老い」を見つけました。

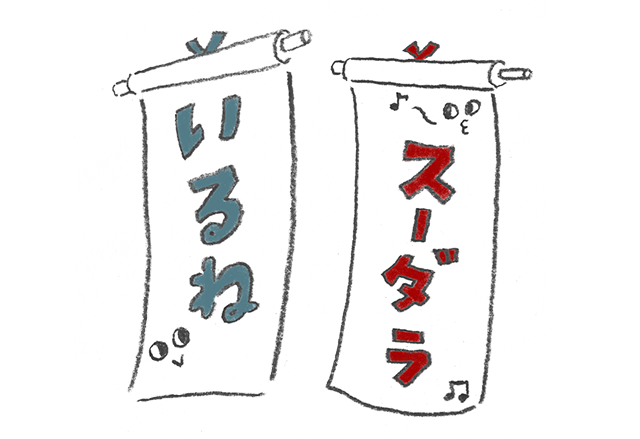

その後、文章を書いたり、友人らとの対話の場をつくったり、他者とともに身体表現をしたりしながらテーマについて深め、プロジェクトの終わりには、いまの東京に必要なことばとして、「いるね」を選びました。「いてほしい」でも、「いていいよ」でもなく、「いるね」。すべての存在の有り様をひとまず肯定する優しさと、一定の距離を保とうとする他者への躊躇いのようなものを感じ、確かにわたしにも必要な言葉かもしれないと感じました。

その後おとずれたコロナ禍で、人びとがやむをえず自室に隔離されるようになった現在、あらためて「いるね」ということばを捉え直し、より見えにくくなった他者の存在と抱え込まれた“痛み”を想像する力を持ちたいと思っています。

東京スーダラ2019というプロジェクトを通して、多くの時間をかけて、多くの人と対話していたんだな、と簡単に人と会えなくなってしまったいま、深く実感しています。同時に、リサーチメンバー同士の距離やアーティストとの関わり方は、直接会って対話を重ねたからこそ培われたものなのだということを再認識しています。

後半の体を使ったワークでは、密な空間で多くの匂いを嗅ぎました。それぞれの人の匂いや、隣の部屋から漏れてくる料理の匂いなど。同じ空間に「いる」ことは、言葉以上の情報を交換することでした。

また、みんなで集まって、心ゆくまでお喋りできたらな、と思います。

時間は過ぎ去らず、刻み込まれ、折り重なっていく、とおよそ3000日分の年表を実際に目にして直観した。たった10年でも、これを読んでいる間も、そのまなざしで毎分毎秒と出来事が刻まれていく。ぼくたちは、複雑に、無限に、微細になっていく一つのものをまなざすべく、ここにいて、歌と踊りになり、また星に浮かぶ。祈りを歌い、未来と踊ることは、生きる態度だと思う。

「東京スーダラって一体何だったんだろう」と、なぜかいまでも不思議に思っている自分がいます。ひたすらに対話を重ね、動かし慣れない体で必死に表現した時間は、リサーチャーに応募した時には予想もしていないものでした。安易な共感も内輪の熱苦しいノリもなく、だからこそ様々な人に輪を広げていく事ができる。小森さん瀬尾さん砂連尾さんのそういった姿勢は、わたしにとってめちゃめちゃに衝撃でした。

わたしのテーマだった「震災」について文章を書いた時も、瀬尾さんに「典型的ないい話っぽくまとめないで、グダグダした感じをそのまま書いてほしい」と言われ、思わず呆気にとられました。着地点をあえて設定せず、ズルズルと引きずるような感情たっぷりの文は、こんな事がなければ間違いなく書かなかったと思います。使命感、あきらめ、希望、責任感、色んなものを含めて「震災」と向き合えたこと。そしてアーティストやリサーチャー、一般参加者、学生、来場者などたくさんの人が、立場や年齢を超えて真剣に考えてくださったこと。簡単にことばにしてはいけないような、大切で、ある種奇妙なものを、たくさん手渡してもらったような心地でいます。

この文章を書いているいま、東京都は新型コロナウイルスに関する事態で大騒ぎになっている。

ほんの数カ月前に、東京スーダラ2019の公演をしたのが懐かしいくらいである。

このプロジェクトを経験せずに、いまの状況に投げ込まれていたら、どうなっていただろうか。

たぶん、自分でも自分が受けるストレスを理解しないまま、とても苦しんでいたのではないだろうか。

東京スーダラ2019では自分の身体と、そして場所について考える機会を得たように思う。

それを知ったうえで人間の肉体へ直に作用するウイルスと、そして日本における資本主義の牙城たる東京という場所を考えることは、糧になったように思う。

何より、この東京スーダラ2019でよい友人を得たことは、代えがたいように思われる。

- クラシー

- たくさんの人が暮らす東京。人と人とのつながり方、あり方はきっとすごく多様でいいんだろうなぁ。

- カワルン

- リサーチャーたちが考えた言葉「いるね」。共感できない人もいる、それでもいい、一緒に居ていいってすてき!

Supported By

写真: 佐藤基

ライティング: サスティナ・ジャパン株式会社

クラシー&カワルン イラストレーション: にしぼりみほこ