03

『Art for All』について

今回の『Art for All』って、みんなもやもやしながらも自分の好きな絵は言えて、それぞれのストーリーのなかに、ちょっとずつ「いい絵」のヒントが入っている。そういう形でしか表現できない何かの集まりじゃないですか。

はいはい。

「これがいい絵」っていうチェックリストではなくて、みんな「こういう逸話があって」ってことを語って「でもいい絵って何だろうねー」みたいな感じなんだけど、実はそこに入ってるじゃないですか。そういうものを岡本さんが集めたっていうのが面白いなあと思って。

ありがとうございます。

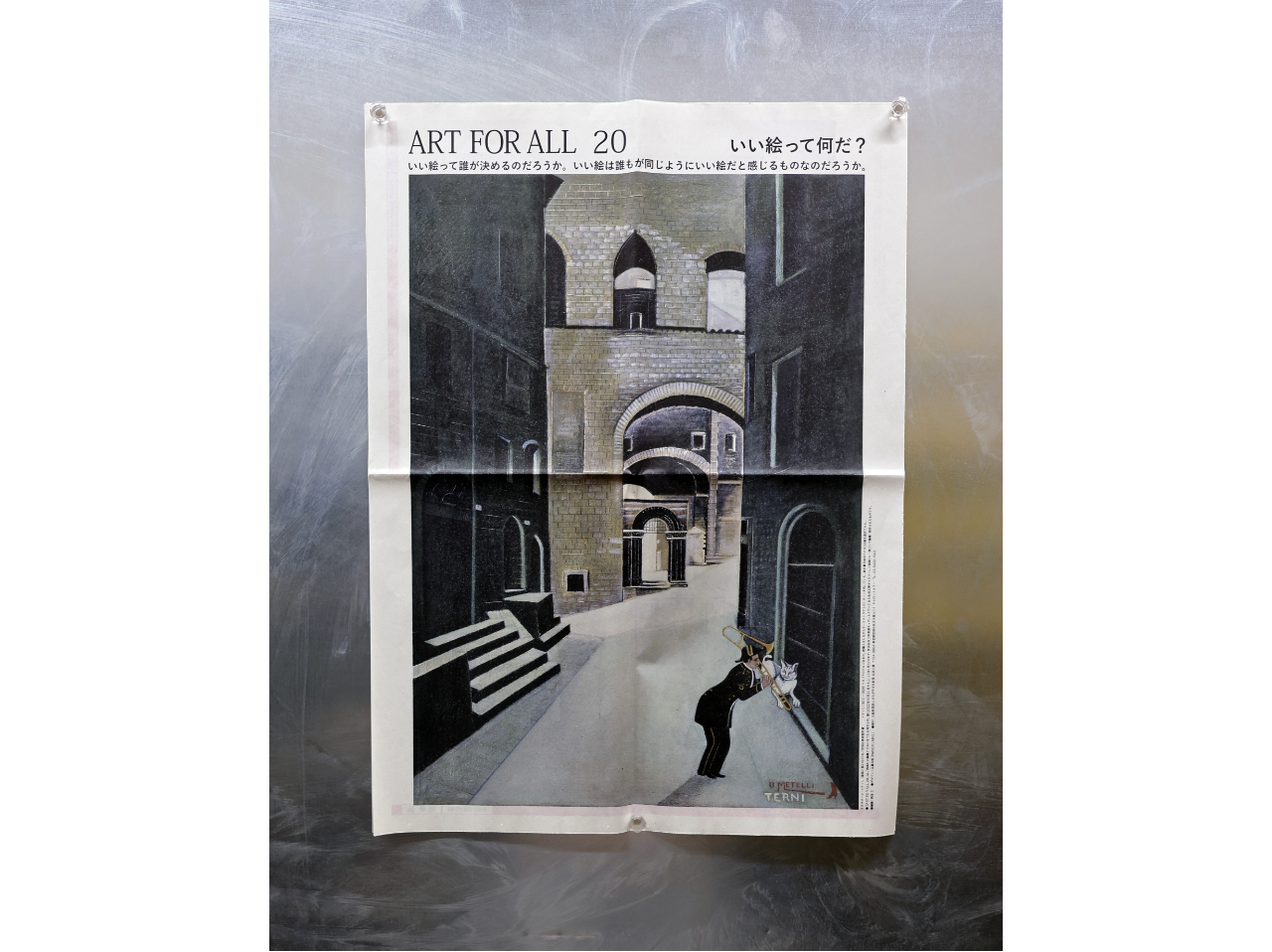

載ってる絵をそのまま部屋に貼ったりして、経年変化で色が変わっていったりする、そういう親しみ方ができる媒体としてタブロイド判にしたって伺いましたけど。

そうだね、美術館にある作品はベストの状態で見られるけど、それを新聞紙に刷ったものは1年もすればだいぶ色も落ちるし、折ったところだけ色が抜けてたりする。でもそういう状況がすごく好きで、たとえばレストランの厨房に貼ってあったら油染みだらけになるんだろうなあとかね、それはそれでいい感じのものとして見られるんじゃないかな。

ちなみに開くと表と裏で一枚の絵になってて、それこそあえて言うけど僕が「いい絵」と思っている絵なんです。世田谷美術館で見たんですけど、不思議なんですよね。どう考えても人物と猫の大きさが合わない。たぶん好きだから大きく描いたんだろうなということが伝わるし、山猫サイズの猫に向かってトロンボーン吹いてるっていう状況も変だし、それがすっごく緻密に描いた石造りの街の中の片隅で起きてるっていう、写実っぽいけど空想のなかで出来上がってる絵なんだろうなとか、考えられることがたくさんあって、それが楽しくて。そういう絵を新聞紙に印刷したら部屋に飾れるっていう、自分の欲望で表紙を決めてるんですけど。

ぼこぼこと絵の具が載ってる感じも美術館では全部見てると思うんですけど、家に帰ってタブロイドを見ながら補填されるじゃないですか、「あそこはああなってたんだよなあ」とか。それがどんどん色が変わってぼろぼろになって、頭のなかで構築されてた絵も何かに変わっていく。その感じが僕が理想とする写真なんかが浸透していくイメージなんですよね。タブロイドってそういうのに向いてるなって。

壊れてなくなりやすい部分は記憶と想像で補って、それは実物とずれててもいいんですよ。ずれていくほど、その絵が伝えようとした芯だけが残るっていう場合もあるし。実物の絵にしかアクセスできないとしたら、逆に「大事感」はそんなになくなっちゃうんだと思うんですよね。だから紙媒体の時代の編集の良さっていうのはそういうところにあったのかもなあって最近改めて思いました。『Art for All』を見ながら。

写真も、撮った人が印画紙に焼き付けたものをオリジナルプリントとすれば、たいがい僕らが見てる写真っていうのは複製、要するに印刷物ですよね。で、たとえばリチャード・アヴェドンみたいな人の写真を美術館で見たら、確かにすごいわ、って思うんだけど、もしそのオリジナルプリントを買えるくらいお金を持ってたとしても、そこで買わずに、その帰りに寄った古本屋の隅っこで見つけた、アヴェドンが小さいギャラリーでやった展示の案内ポスターを買っちゃうんですよね。

すごいわかります。あれってなんですかねえ。作者の意図みたいなものがないほうがいい時がありますよね。

そうそう、どう見たっていいじゃないかっていう。

絵を描く人は実物の筆のタッチを見ることとかが勉強になるじゃないですか。でも僕は岡本さんのように、印刷されて複製になったあとの、技術ではない何か別のもの、もうちょっと早くぎゅっと伝わってくるもの、編集されたものかもしれないけど、そういう日常的な要素のほうがなんか好きなんですよねえ。

『relax』って誰かがいいって言ってるものはあまり扱ってなくて、初めて見るものばかりなのに格好いいと思えるものが多かった気がするんですけど、それはどんなマジックだったんでしょう。

これもよくする話なんですけど、僕自身が載ってるものの全てを理解してたり、いいと思ってるわけではないことが雑誌の面白さだと思うんですよね。自分がいいと思わないものを、どういう価値判断でありにするかっていうことは考えてましたけど。だから「全然わかんないけど、そんなに言うならいいよやれば」みたいな。

「それ駄目」って言ったこともあります?

「駄目」はね、最初に言ってたな。数少なかったですけどありました。それは大げさにいうと、生きてく上でそんなのは駄目だろうくらいのレベル。それ以外は全部いいんじゃないのって。

そういえば若木くんに連載してもらってたじゃないですか。こういうページをやりたいんだけどって話したら、若木くんからじゃあこういう風にやりたいって提案されたことが、自分のイメージしてたものと全く違っててびっくりしたんだけど、提案どおりやってもらってよかったなと。被写体の人との会話を写真と一緒に読むっていうページで、すごい面白かったですね。

レイアウトも良かったと思うんですよ。写真の上に文字が載ってるんですけど、あんまり邪魔しないというか、ぱっと見写真にみえるし。あれは小野英作さんがすごいなと思いました。

当時取材の仕事が多くて、ライターの人がインタビューしてるのを聞いてて面白いなと思って。丸ごとじゃなくて、組み替えたり編集したりしたものがその人の言葉として出るわけですよね。それって写真と一緒だなと。いっぱい撮るけど、そのなかの1枚、場合によってはレタッチして、それがその人を代表する写真になるわけですから。ドキュメントと言われてるものの背景にもものすごいセレクトとか労力が入っていて、インタビューも実はそうなんだ、おんなじだからやってみたいと思ったんです。

普段そうやって共同作業で物をつくっている僕らにとって、一人で最後まで仕上げる「絵を描く」って行為には大きなリスペクトがあるんですよね。だけどそれを「この人の絵はいい」って紹介すると、その評価しか頭に残んなくて、絵を真剣に見ないんじゃないかと。僕は「何言ってやがんだい」って思うほうだから、注目されている人を見てないことがたくさんあって、そのことを自覚してちゃんと見てみたら思ってたのと全然違ったりする。だから、そういう自分の目を曇らせる誰がしたのかわからない判断で物を見ないように、「いい絵ってなんだ」っていつも考えるといいんじゃないかなと。

僕もそうですけど、岡本さんもすごくマイペースなんですよ。自分のペースで見たいんですよね。

そうそうそうそう。あとね、若い頃マイペースってことで批判されることがあって、その時初めてみんなマイペースじゃないんだ! って知ってびっくりしたんですよ。みんなそれぞれのペースでやってるからいいんじゃないのって思ってたのに。

わかります、すごく共感しました。

被写体との距離感っていう言い方がまさしくそれだなって思って、最近改めて若木信吾くんを見直してるとこなんだけど。

また一緒にやらせてください。

こちらこそお願いします。

- カワルン

- いい絵に感じるタイミングも人それぞれかな

- クラシー

- そうだね、ぼくは時間がかかるから、待っててね

Supported By

展覧会場写真:澤木亮平

クラシー&カワルン イラストレーション: にしぼりみほこ