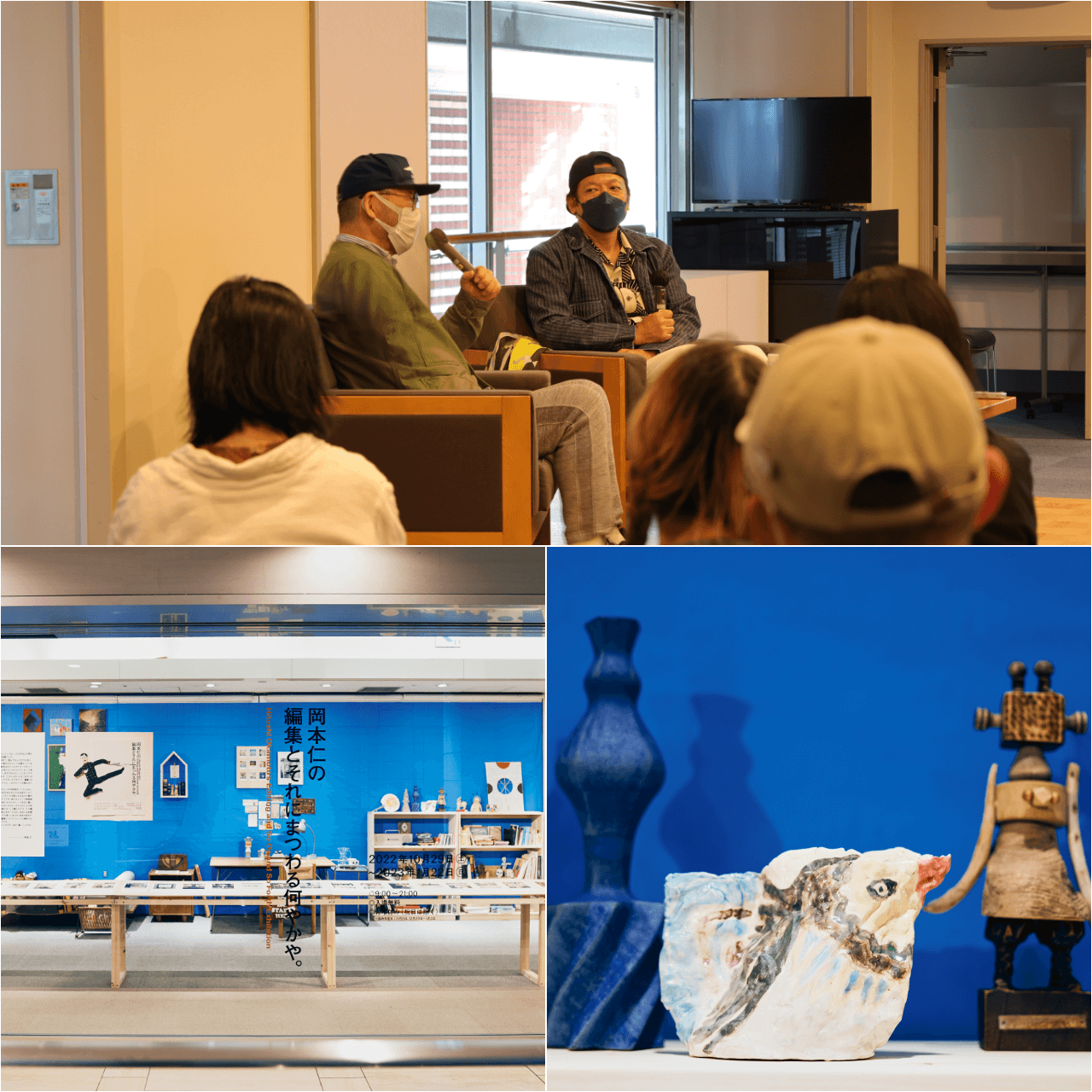

岡本仁さんの「編集」行為が生み出すものと、その背景を紹介する展覧会を開催しました。会場は、本、雑貨、絵画、家具などのコレクションが私室のように配置され、それを取り囲むカウンターにスナップショットが並ぶ設え。岡本さんが生活のなかで「編集」の源泉をインプットする様を垣間見るような空間でした。

会期中、アウトプットとして制作したタブロイド判の冊子にちなみ、「いい絵って何だ?」をテーマに写真家、映像作家の若木信吾さんと対談しました。そのトークの模様をお届けします。

- 会期:

- 2022年10月29日(土)~2023年1月22日(日)

- 時間:

- 9:00~21:00 祝日除く月曜、11月6日、12月29日(木)~1月3日(火)は休み

- 会場:

- 生活工房ギャラリー

- 開催日:

- 2022年11月27日(日)

- 時間:

- 14:00~15:30

- 会場:

- セミナールーム AB

- 登壇:

- 若木信吾(写真家、映像作家)×岡本仁

People

1954年、北海道生まれ。マガジンハウスにて『BRUTUS』『relax』『ku:nel』などの雑誌編集に携わったのち、2009年に退社。現在はランドスケーププロダクツに所属し、インテリアショップや飲食店、内装業などの同社の幅広い事業のなかで、カタチのないもの=コミュニティづくりやコンセプトメイキングを担当している。2021年、鹿児島県霧島アートの森にて、展覧会「岡本仁が考える 楽しい編集って何だ?」を開催。

主な著作に『ぼくの鹿児島案内』『果てしのない本の話』『ぼくの東京地図。』『また旅。』など。現在、雑誌『暮しの手帖』にて旅のエッセイを連載中。

1971年、静岡県生まれ。ニューヨーク州ロチェスター工科大学写真学科卒業。自身の祖父を撮り続けた写真集『Takuji』が国内外で高い評価を受ける。雑誌・広告・音楽媒体など幅広い分野で写真家として活躍するほか、映画監督として「星影のワルツ」「トーテム song for home」「白河夜船」を手掛ける。また2004年から2009年まで雑誌『youngtree press』の編集・発行、2010年からは故郷の浜松市に書店「BOOKS AND PRINTS」のオーナーを務めるなど多角的な活動を続けている。

ぼく、

絵を描くのが好きなんだ

ぼくは絵をみるのが好きだなあ。好きな絵ならたくさんあるよ~

01

いい写真って何だ?

今日のテーマは「いい絵って何だ?」なんですけど、その前に若木くんと「いい写真って何だ?」って話をしたいと思ってまして。これがね、ほんとにわからない(笑)

(笑)

何を基準にして「いい写真だね」って言ってるのか、心が納得したことがなくて。そういう人間なのに、出版社で編集をやってると、仕事をしたい若い人たちが自分の撮った写真を見せに来てくれて。それに対して何を言ったらいいのか全然わからない。「いい写真だね」とか「こうしたらもっと良くなるよ」って言葉を期待して来てくれるんだろうけど、そんな基準は持ってないからすごく苦痛だったんですよ。でも若木信吾という名前を最初に覚えたのは、それこそ若木くんがポートフォリオ(作品集)を持って『BRUTUS』編集部に来た時ですよね。

当時、20年くらいアメリカに住んでいて日本に戻ったタイミングで、とにかく電話しまくってポートフォリオを見せていこう、みたいな時期で、そのなかの一人が岡本さんだったんですよね。

その時、いつものように、目の前にいる若者が差し出したポートフォリオを見たわけですけど、すごく印象的だったのね。若木くんのおじいちゃんの写真でしたよね。

そうです、そうです。

自分の肉親とか親戚を撮った写真を持ってくる人ってすごく多かったんですよ。そういうのは「肉親だから撮れる写真だろうなあ」とは思わせるんだけど、関係性が想像できちゃうし、当たり前だよなって。だけどこれは「おじいちゃんなの?」って聞いたくらい、被写体との距離がもう撮影者と被撮影者の関係で、おじいちゃんの普段じゃないですよね。なんかポーズさせてるでしょ?

そうですね、家族でいろいろ聞きながら、じゃあここで撮ろうとか、今日はピクニックしようとかシチュエーションをつくっていく感じで、だんだん酔っぱらってきていい感じになってから撮らせてもらうみたいな。だから全部ディレクションするわけじゃないけど、雰囲気づくりというか、そこにもっていくまでの何かがあるんですよね。そうすると役に入ってくれたり。

日常生活とはちょっと離れたところに、被写体の気持ちをつくってるんだなっていうのがわかるんですよね。普段のおじいちゃんとの関係でこんなことしないもんなあって思ってすごく印象に残ったんです。若木くんのvoicyの冒頭でも、「距離感」の話で自分を紹介してるんですよね、なんて言うんでしたっけ?

自分で言うと恥ずかしいんですけど、写真を撮るときの距離感は大事にしています、そういういい感じの距離感でvoicyもやりますよ、みたいな自己紹介のタイトルコールですね。

意識してきたわけではないけど、自分の好きな写真家って被写体との距離が遠いというか、良く一緒に仕事をしてきた人たちも被写体とあまり話さなかったり、そういう人が多いなあ。撮り始めた最初からそう?

もともと中学くらいからおじいちゃんの写真を撮っていて、そのなかでつかんできたのかもしれないんですけど、ずっとその感じですね。仕事で芸能人の方を撮るようになってからも、もうやめてほしいんだなとか、盛り上がってるなとか、覗いているとわかるんで、その感覚でやりやすい距離感をつかんだり、またおじいちゃんを撮るために浜松に戻った時に、自分の感じがつかめたり、ですね。

なるほどね。でも話を聞いて「よし俺はいい写真が何だかわかった」ってわけでもなく、特に撮ってる人に「いい写真だね」ってことも言えないなあ。言い難いっていうんじゃないけど何なんですかね。言われる?

なんか調整しながらやってる感じなんですよね。こちらも「ベスト!」みたいなのはないんですよ。

ああ。

そういえばこれは大学生の時、夏休みに試しに撮った写真で、手づくりしたレフを友達に持ってもらってるんですけど、それが端に写っちゃってるんですよ。あとおじいちゃんのつま先がフレーミングで切れちゃってて、先生に見せたらそういう細かい所を指摘されたんです。「つま先切れてなければ良かったのに」って。でも「いや、そこじゃないだろう」って思ったんですよ、初めて。そこで「自分はこういう写真を撮りたいんだな」って湧いてくるところがあって。そういうやり取りは増えていくんですよね。そのうちに自分のなかで良しとする写真ができていく感覚がありましたね。

でも面白いのが、撮った瞬間に「いいもんできたぞ」っていうのはあんまりなくて。写真は瞬間的にばっと捕まえるもので、少しずつ筆を入れて良くしていくっていうものじゃないはずなんですけど、出来上がって人と話し合いをしていくなかでその写真に対して心が変わっていって、だんだん「俺はいい写真を撮れてたんだな」ってなってくるんですよ。

おじいちゃんの写真で柿を頭に載っけてるやつとかもあるんですけど、あれは自分では一度も選んだことがなかったんです。撮ってからずっと人に見せてなくて。ところが写真集をつくることになって、キャシー・ライアンっていう『ニューヨーク・タイムズ・マガジン』の編集者に見てもらったんですね、そしたら「これがいいじゃん」って言われたんですよ。で、突然これがめちゃめちゃいい写真に見えてきて、表紙にまでなっちゃった。

だから、いい写真を誰が決めるかって意外と空中に浮遊していて、それをお互いセッションというか、会話したり見合ったりしていくなかで出来てくるっていう感覚がすごくあるんですよね。そういう積み重ねが続いてるって感じです。

なるほどね。

だからいまだにわかんないけども、なんか目指してるところはあるんですよね。

じゃあ僕は立場上、キャシー・ライアンさんの役割じゃなきゃいけない。

いけなくはないですけど(笑)。「これダメじゃん」でもいいんですよ。なにかしら反応というか、反応するほどでもないっていうのもいっぱいあるわけですよ。思い出せないとか。

そうだね。でも実際にその後いろいろ一緒に仕事をして、たとえばサンフランシスコに一緒に行った時、戻って撮ったものを見せてもらって、これいいよね、みたいな話はするよね。

はい、そういう時にそれぞれ違うっていうのがいいんですよ。いいって言われて良く見えたりする感覚がいいんですよね、写真って。なんかそういうところがあるなあと思って。

なるほど、うん。

- クラシー

- ぼくの撮った写真、どう?

- カワルン

- うん、いいと思う!