02

桑原 甲子雄(くわばら きねお)

ボロ市の独特な空気感を捉えた写真家

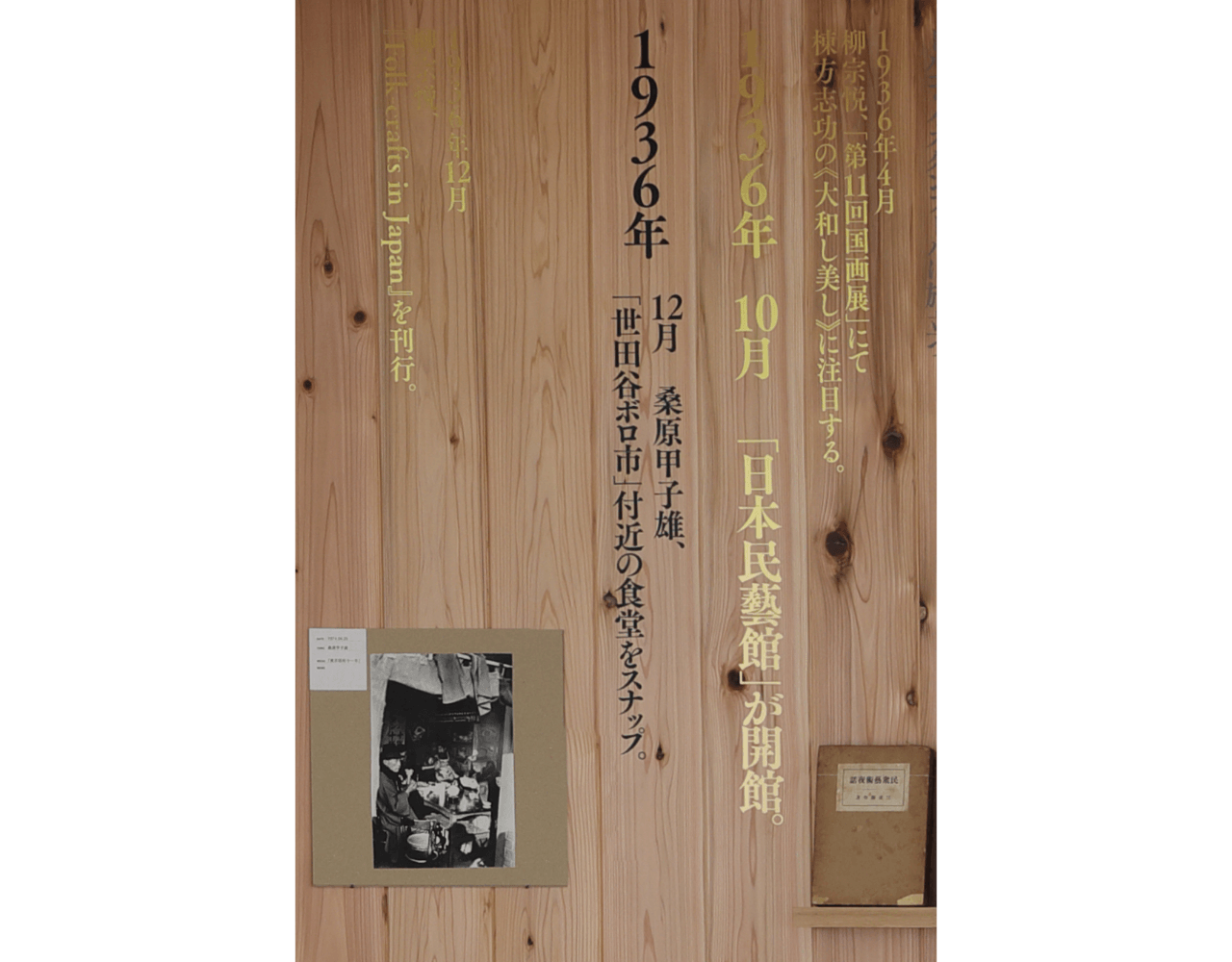

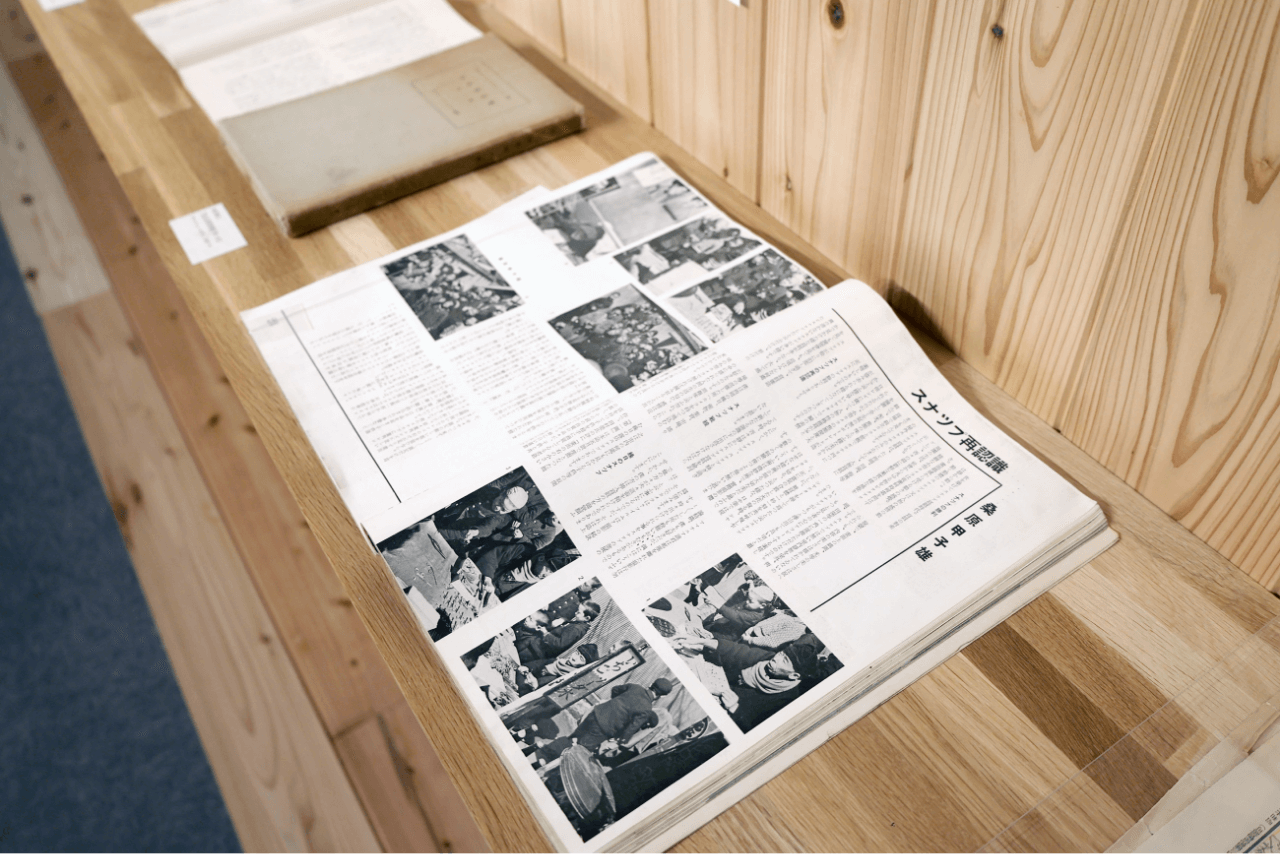

次にご紹介するのは桑原甲子雄、1913(大正2)年東京生まれの写真家です。旧制中学校を卒業すると家業の質店を継ぎますが、幼なじみで後にそれぞれ写真評論家、写真家となる濱谷(田中)雅夫、濱谷浩兄弟の影響で写真を始め、いろいろな写真雑誌に応募して入選するようになります。地元である上野や浅草など、猥雑さをもった下町の情緒をとらえた「ごく私的な記念写真」が認められ、1936(昭和11)年には世田谷のボロ市を撮影。翌年の『カメラアート』で「桑原甲子雄推薦号」として特集されました。

戦中は「太平洋通信社(PNP)」に勤務するなど、カメラマンとして仕事をした時期もありますが、戦後は複数の写真雑誌の編集長を歴任、批評やエッセイの執筆活動も行います。1968(昭和43)年、55歳の年に世田谷区上用賀に転居、2007(平成19)年に94歳で亡くなるまで、根幹の姿勢はアマチュアカメラマンとしてのスタンスを貫いて自分の写真を発表しました。

外務省の外郭団体である太平洋通信社で働いたのは数か月程度でしたが、この時の仕事は日本の文化を「大東亜共栄圏」に向けて写真と記事で伝えることで、そのため日本画家をはじめとした文化人や京都の文化財などの撮影を行っていました。1944(昭和19)年、益子にある濱田庄司のアトリエを撮影のために訪れ、陶器をいただいたというのも、この仕事の一環でした。

南満州鉄道主催の「八写真雑誌推薦満州撮影隊」に選ばれて満州へ赴いたり、在郷軍人会の依頼で出征軍人の留守家族を撮影したりと、物資不足で写真が思うように撮れなかった戦中には、そうした機会をみつけて写真を続け、生き延びたのだといえます。濱田との出会いもそうした背景によるもので、時代の影響の大きさが忍ばれます。

桑原の世田谷のボロ市を収めた写真などは、1960年代末に再び注目が集まります。それは1968(昭和43)年に開催された「写真100年━日本人による写真表現の歴史展」で、先鋭的な若手写真家・写真批評家によって取り上げられたことがきっかけでした。そこでは、桑原の写真が、自身の表現というより、事物や風景の記録であることが評価されたといえます。

そういう意味で、1923(大正12)年の関東大震災後、復興して変貌をとげていく東京の町を歩き、バラックのスケッチから始め、1930年代の繁華街をも記録し続けた「考現学」の今和次郎や、吉田謙吉らが今なお評価されていることに通じるところがありそうです。

- クラシー

- 日常のなかにある風景だから身近に感じるのかな

- カワルン

- ぼくたちとおんなじ目線で撮影してたんだね