03

「動物を想う/創る」

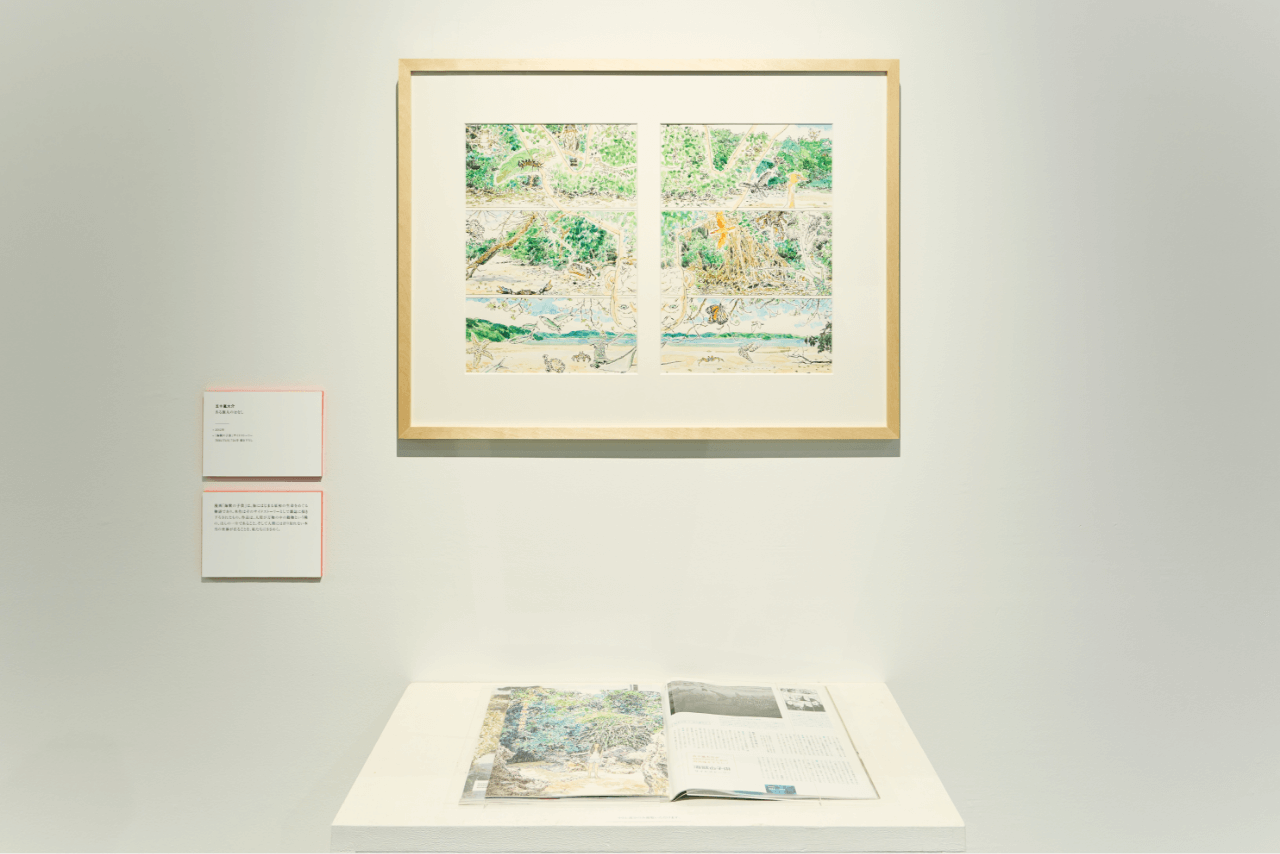

五十嵐さんの作品は、言葉が詩のようで、あまり説明的ではない。でも絵はすごくリアリスティック。絵がうまく描けるからこそ、感覚的で不可視なものを可視化する力のようなものがすごくある。絵も言葉もあって、ページをめくる時間も含め、様々な要素が詰め込まれた漫画だからこそ表現できることがあるというか。言葉や絵では描けないはずの何か、動物がいる気配のような、感覚的ななものまで表しているなと感じます

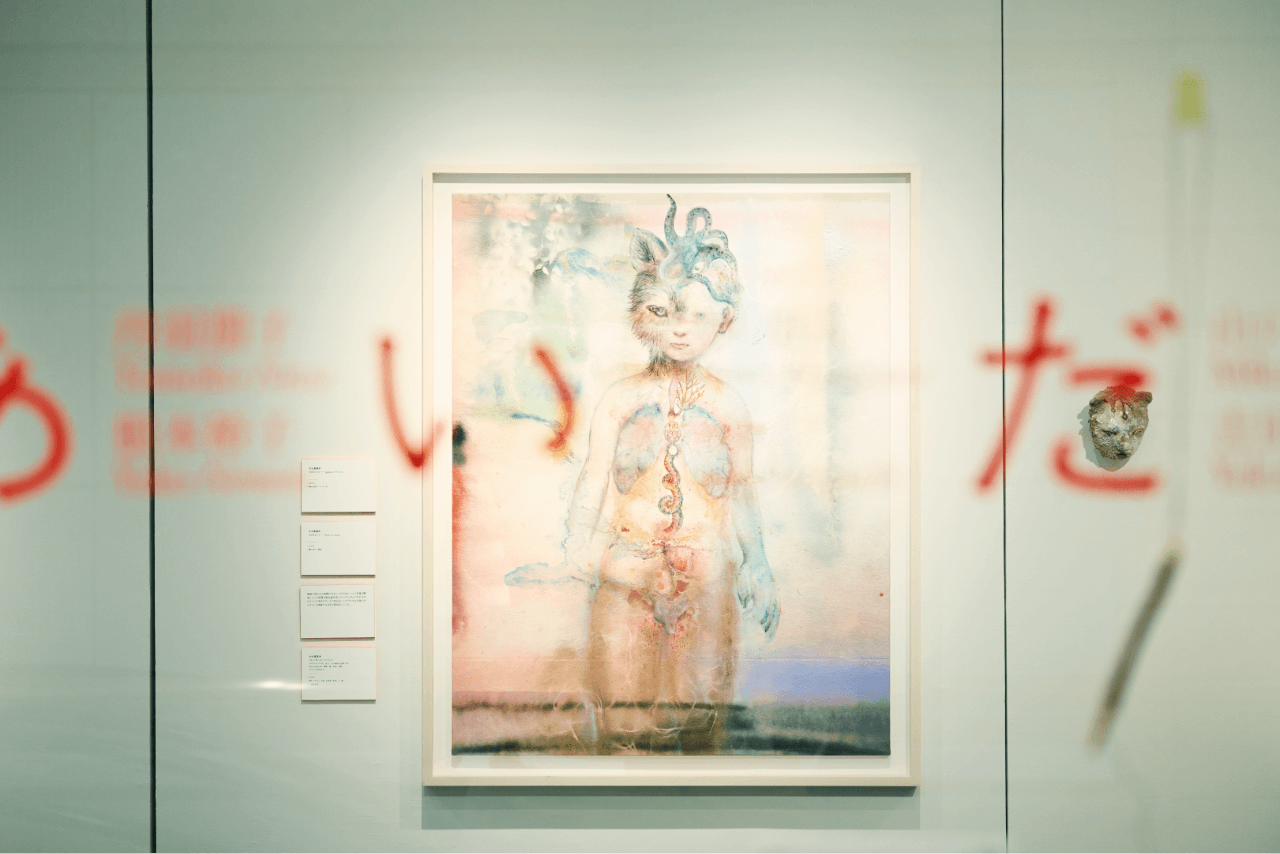

大小島さんは、世界中を旅して歩き回るアクティブさと、内的で深々とした想像力の領域を探究する繊細さを兼ね揃えています。彼女はいつも社会や人間性の外部と内部を行き来しながら、科学者や人類学者とも対話を続けて絵を描くアーティストです。この作品は、複数の動物をかさねて人間の身体と合成している、一種の合成動物だと言えそうです。消化器官がへびのようだったり、肺を珊瑚や森のイメージで描いたり。《ホロビオント》という作品のタイトルは、たくさんの生き物が共に活かし合う高次元の共生体という意味です。生きものは誰しも一個体で生きることはできなくて、環境の中に生きているほかの動物や植物と支え合っていますし、体の中にも無数の菌やウイルスが共生しています。ここに描かれた、性別も何の動物かも分からない“キメラ”は、そうした関係性の地図でもあり、私たち人の身体に隠された多様性を表す神話的なイメージでもあると思います

04

「動物と遊ぶ/交わる」

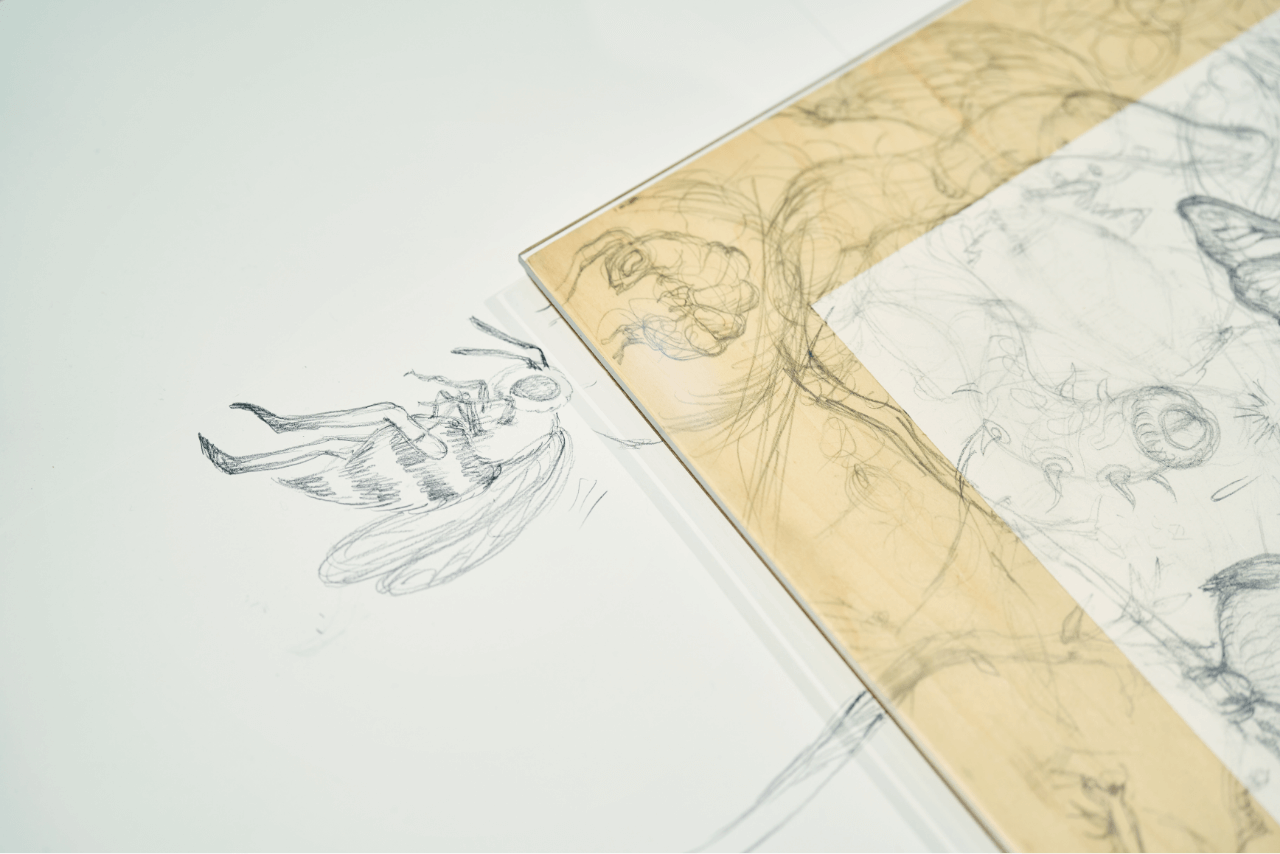

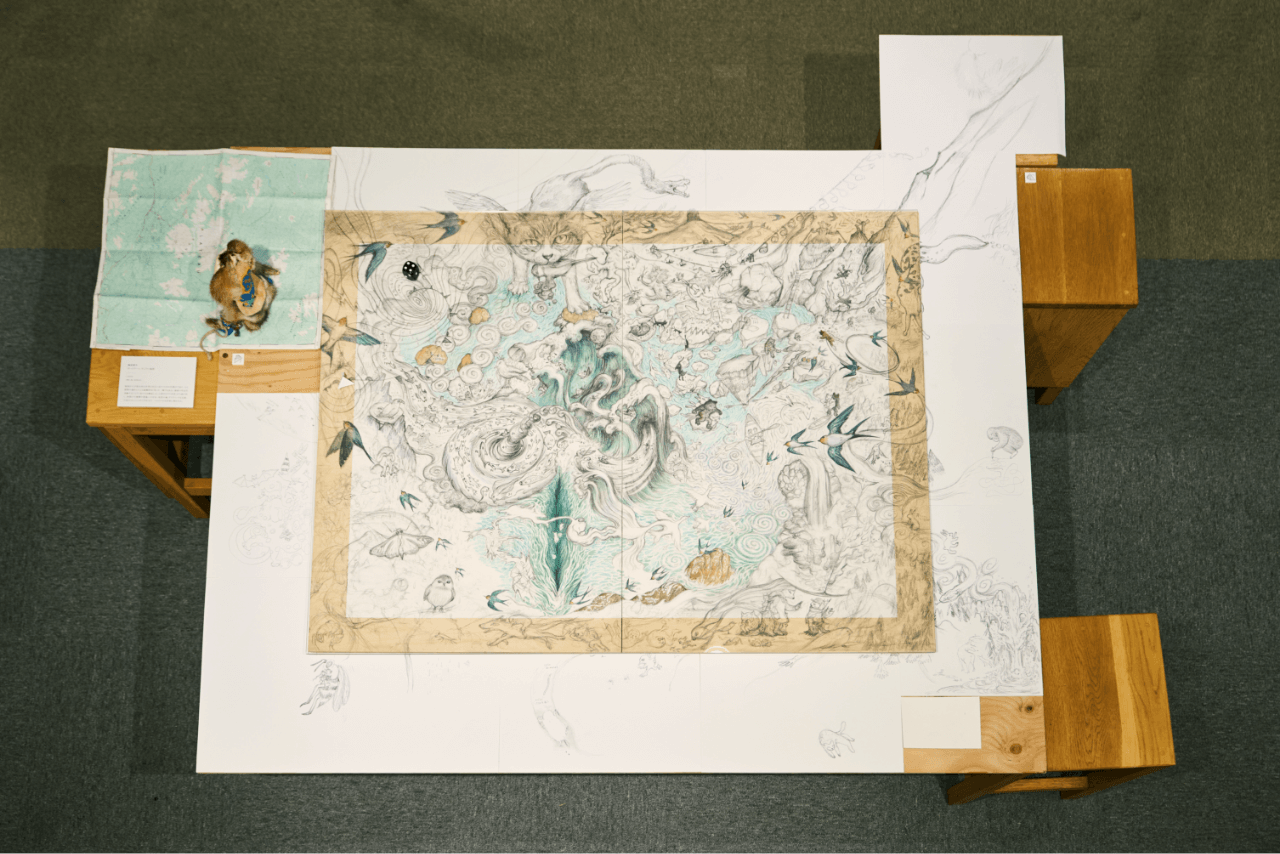

《ボードゲーム すごろく地図》という名のとおり、よく見ると数字がふってあって、すごろくゲームをして遊べる作品です。かわいさもありますが、不気味さや怖さも含まれているんです。“生まれてすぐ食べられる”ってコマがあったり。この作品に惹かれるのは、私も小さい頃から動物の絵を描くことが好きだったのですが、その絵を描いている時の没入する感覚が呼び覚まされるんです。一つの絵がどんどん展開していって冒険物語が紡がれていくようなイメージです。次に何が起こるかわからない旅を続けていく感じが、ユーコンの森でフィールドワークをしてきた自分と重なってきます。今回の展覧会にあわせて鴻池さんが用紙を足して、そこに今回参加してる研究者やアーティストのみなさんが絵を描き加えています。自分の作品を固定するのではなく、変化させてひらいていってるんですよね。サイコロを持ってきて、作品のガラス面で回していたので、傷つくかな……と心配していたら、鴻池さんに『傷つけましょう!』って言われました(笑)

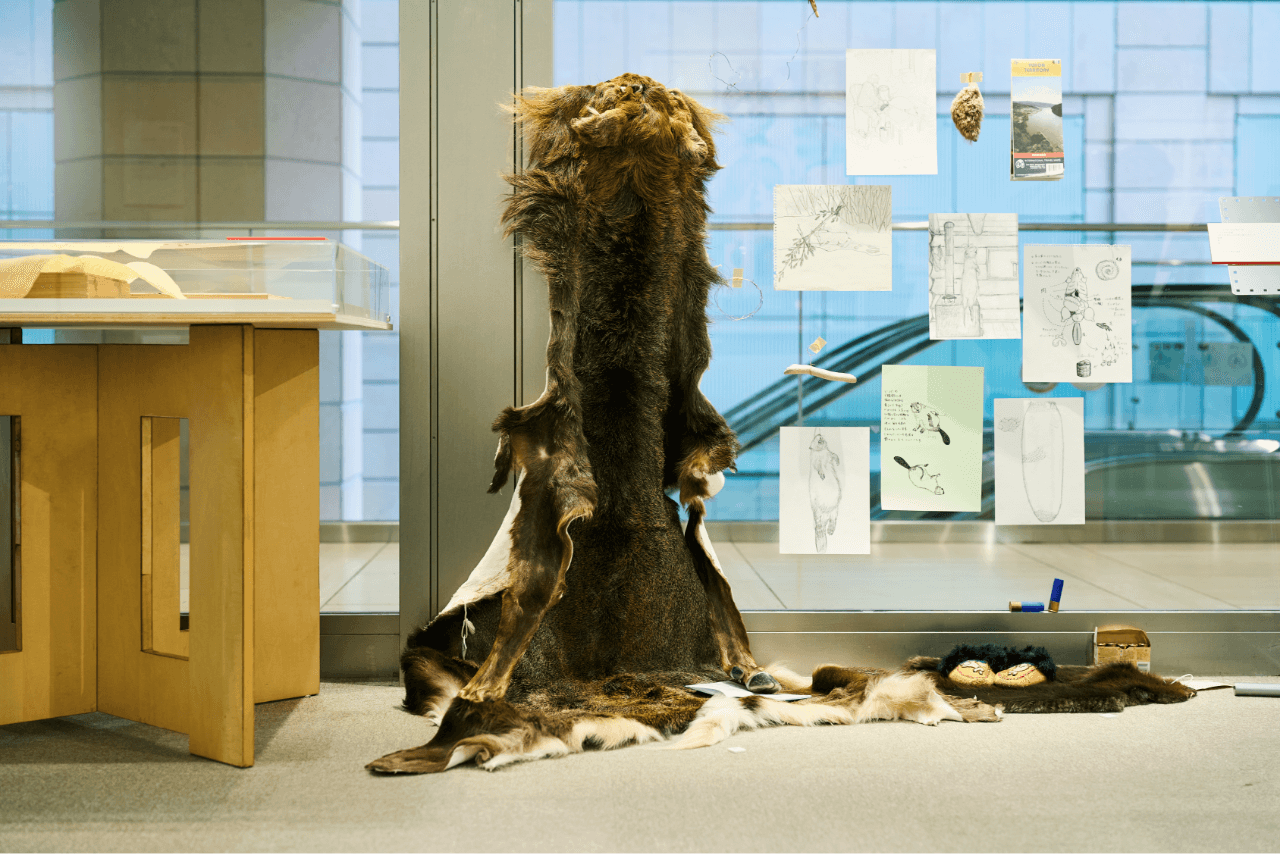

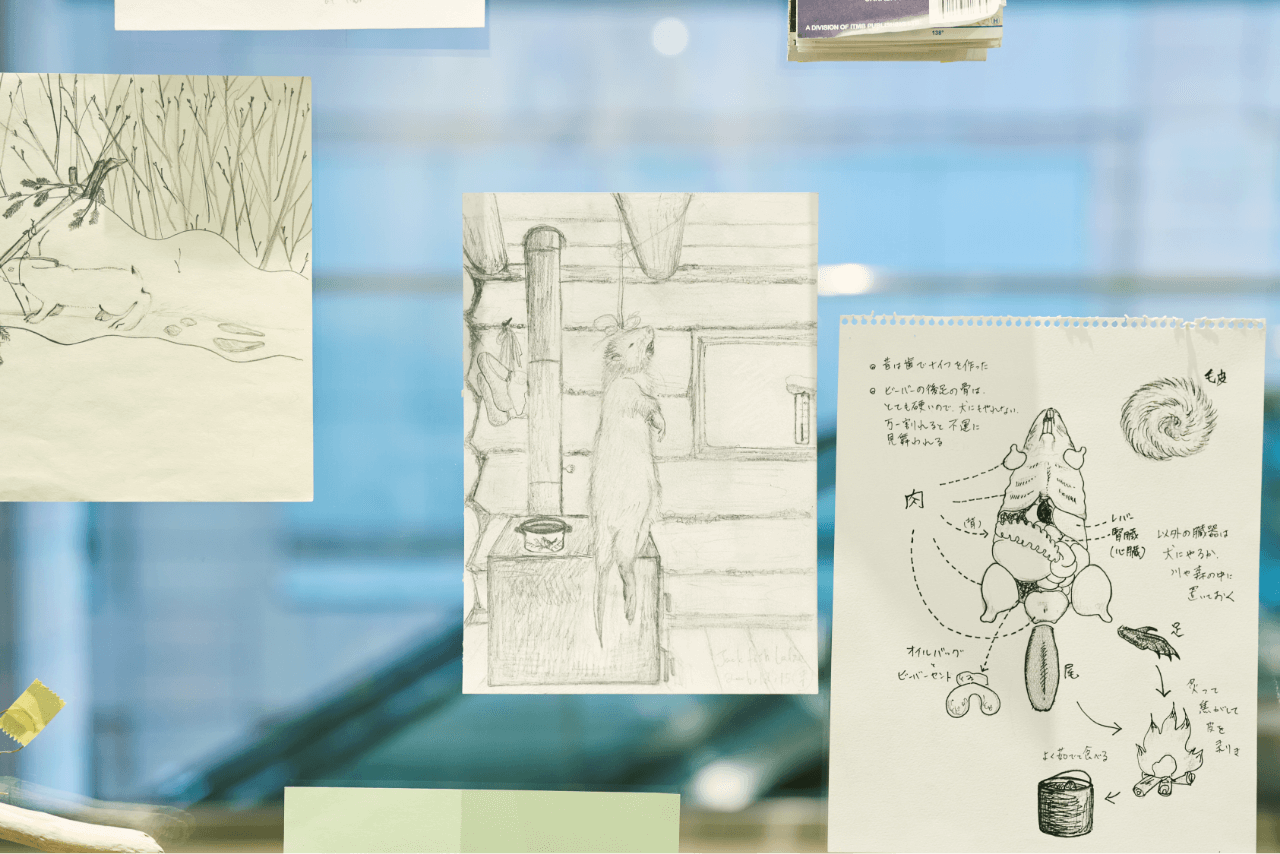

私がフィールドワークで狩猟を教わった時の記録です。師匠と一緒に、ではなく、そこからひとりで狩猟ができるようになって初めて一人前。一人で猟をするから猟師が言っていることも理解できるようになりました。これは、自分で狩猟をして獲ったエゾシカの毛皮と、銃の弾の薬きょうです。狩猟自体は、「動物をえがく」とは関係ないと思われるかもしれませんが、捕らえた動物の体を使って食べ物や生活の道具、防寒着などを作るので、そういうアイデアを含めて、動物を素材とした時の表現が出てくると思うんです。また、山の中を歩くリズムや鹿の声を真似て吹く笛の音などは鹿とともに音楽を奏でている感覚になりますね

05

「動物と暮らす/生きる」

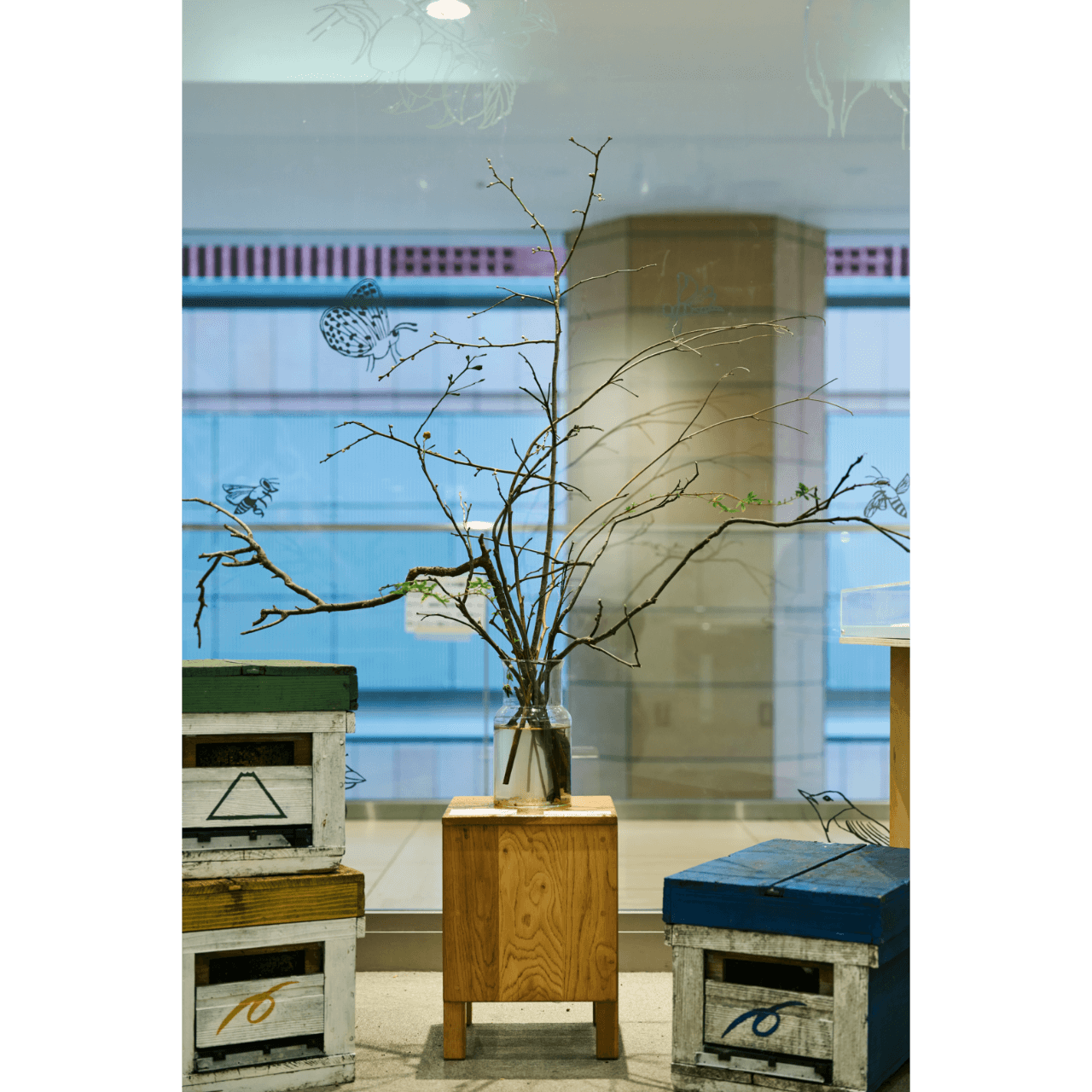

これは長坂有希さんのインスタレーション作品で、奈良県立大学の学生や受講生たちと行ったリサーチをもとにしています。ミツバチの女王蜂は、交尾のために3日間だけ巣の外に出るそうなのですが、そこで“外に出た女王蜂が迷わず自分の巣に戻って来られるように、巣箱に目印となる絵が描いてあるとよいのでは”と考えたそうです。そこで、蜂たちが一番認識しやすい蜂箱はどういう色でどんなデザインなのか、ミツバチの色覚や巣箱に使う塗料の種類、ミツバチの情報伝達の方法などについて学び、グラフィックデザイナーとも協力して制作した巣箱です。また、椅子の上にはミツバチが蜜を採取する“蜜源”と呼ばれる植物が飾られていて、窓にはその森に棲む鳥や昆虫といった生き物が描かれています。

ガラスケースの中の本には、養蜂業における蜂と人間、植物との関係、農業にとっての人間と種、土との関係、旅で出会った果物の利用法などが文章とドローイングで描かれています。在来植物の種のページがあって、ちぎって植えると種がその土地に根付く、という仕掛けもあります。

この展覧会の主人公は「動物」なのですが、長坂さんはそこに植物や土、昆虫といった多様なマテリアルが含まれていくということを気づかせてくれました。生命のつながりをみせていくことで、動物を取り巻く環境が見えてくる。さまざまな種が絡まり合って、ひとつの大きな世界をつくっていくことを表しています

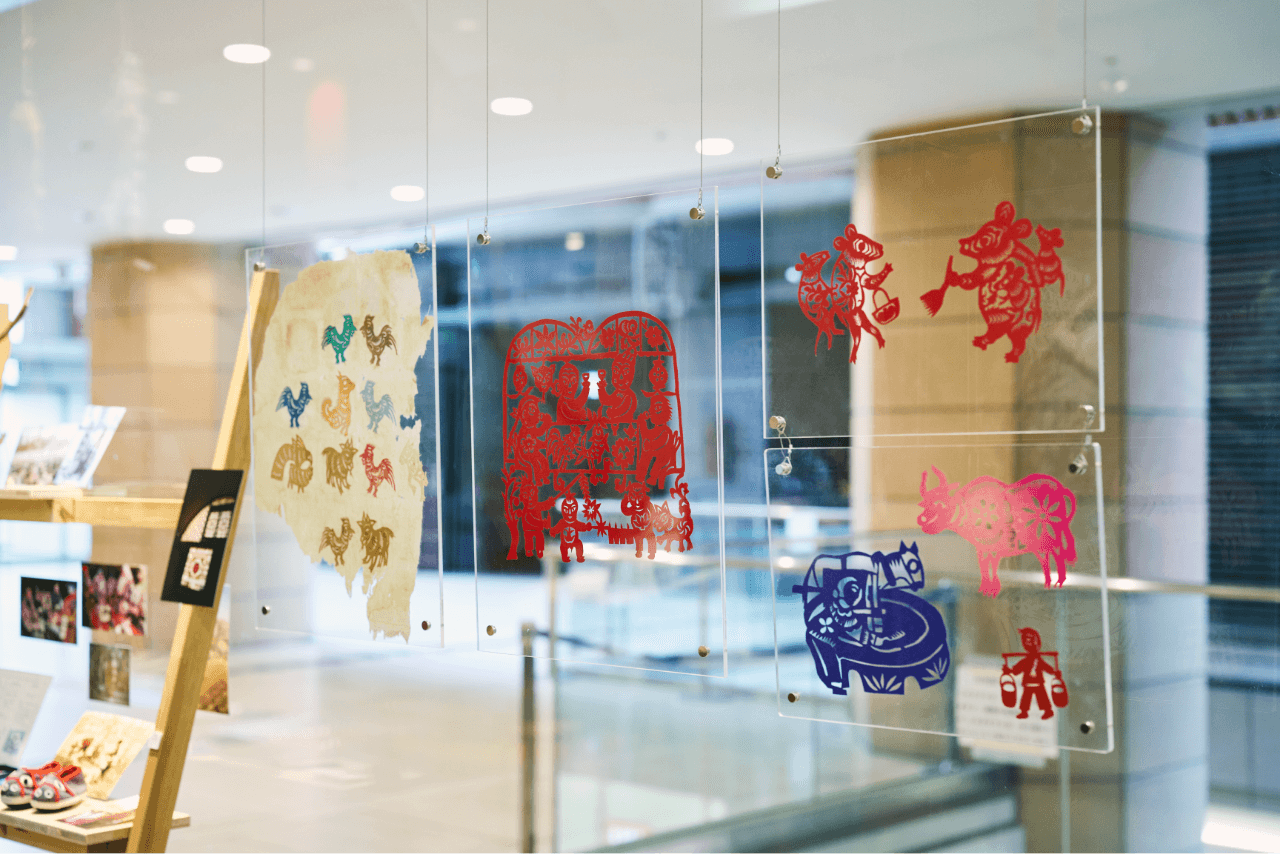

中国の黄土高原には、山肌に横穴を掘って造るヤオトンという伝統住居に暮らしている人たちがいます。その穴居に一箇所だけある明かりとりの窓にお正月飾りとして貼る、窓花と呼ばれる切り紙です。私は人類学の調査で農家のヤオトンに居候していたのですが、今回改めて、ここで暮らす人にとっての動物について考えました。農耕民の彼らは牛と家族のように一緒に暮らし、牛に助けてもらいながら、機械が入れられないような険しい山の斜面で畑を耕したり、石臼で穀物を挽いたりします。一般的に窓花に描かれる動物といえば、十二支や龍など象徴的な意味をもつ図像が有名なのですが、『動物と暮らす/生きる』という展示パートに窓花を並べた時に、彼らが動物とともに暮らす日常風景を切り紙で描いて残すことの大切さに気づかされました

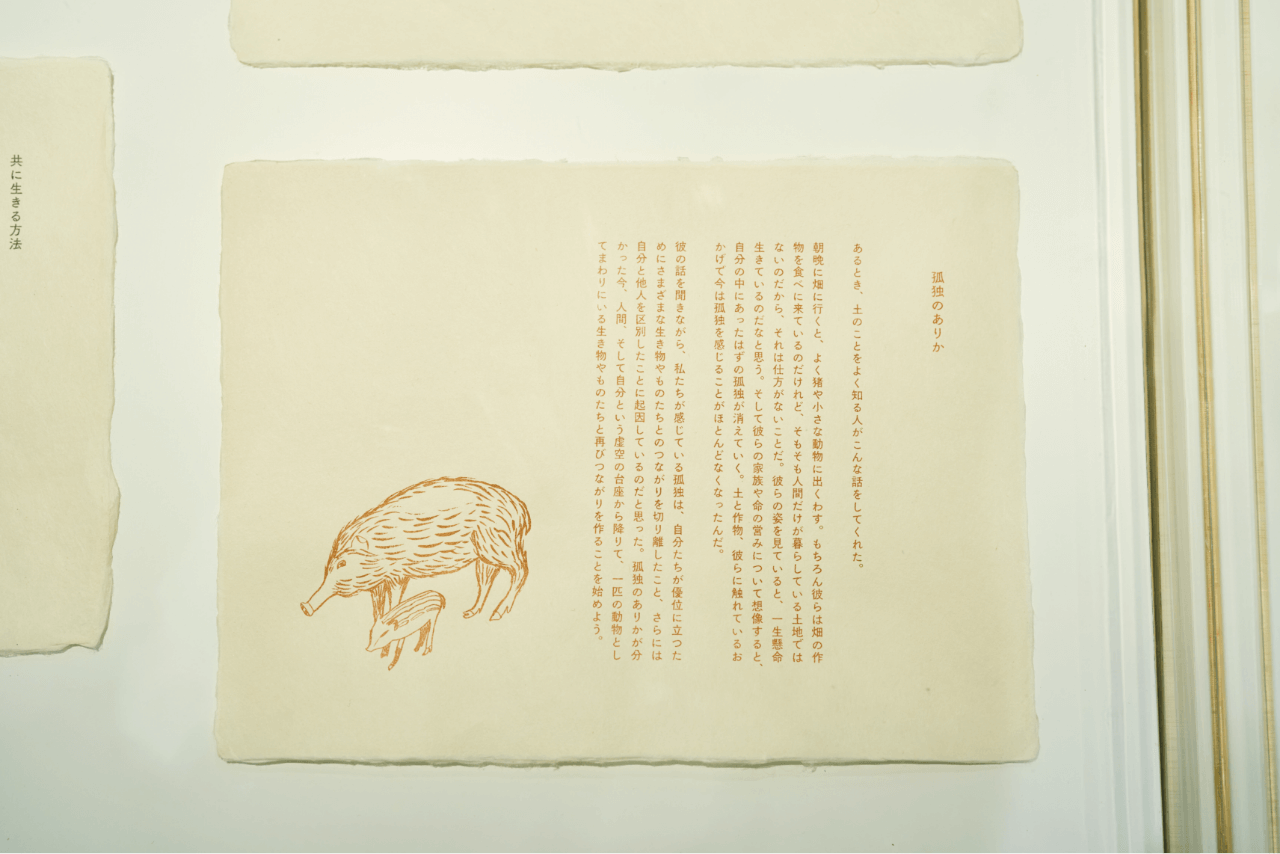

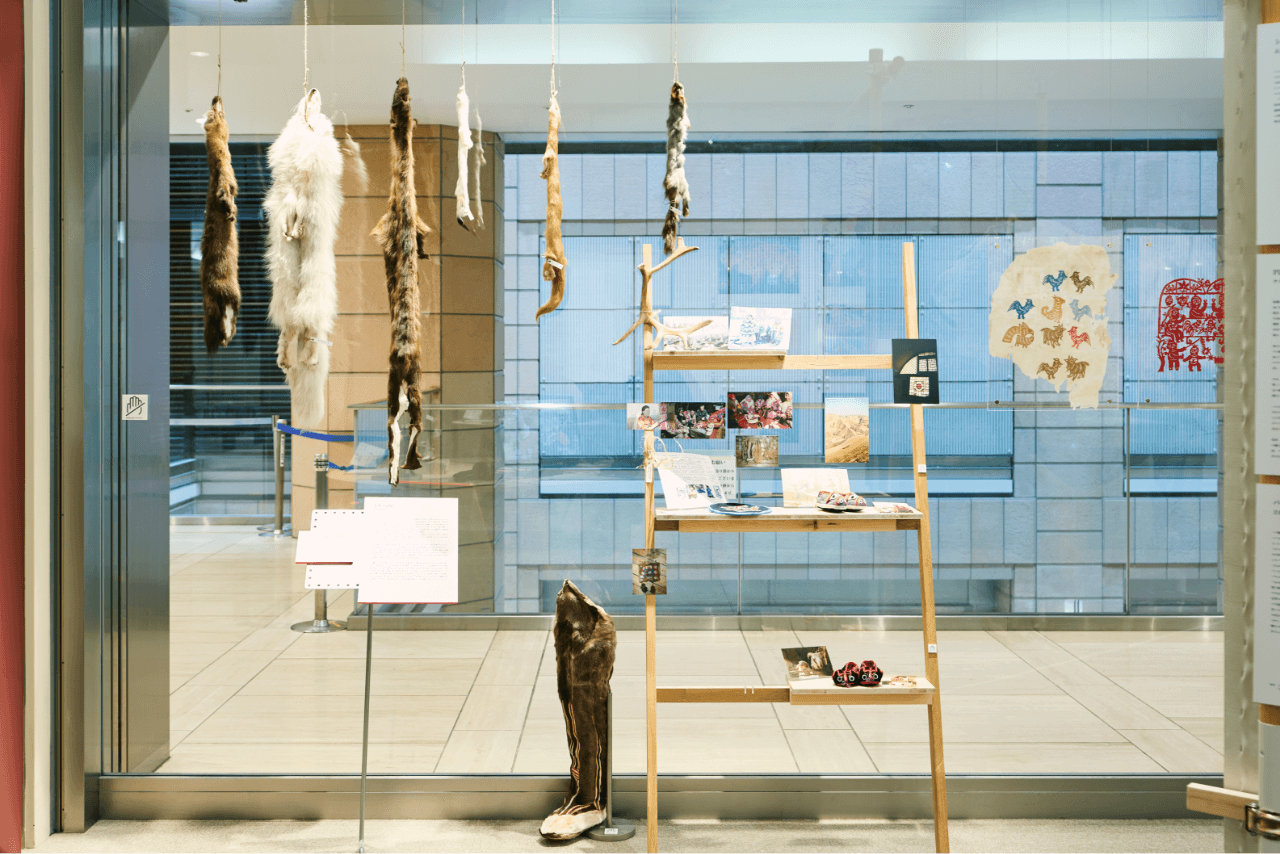

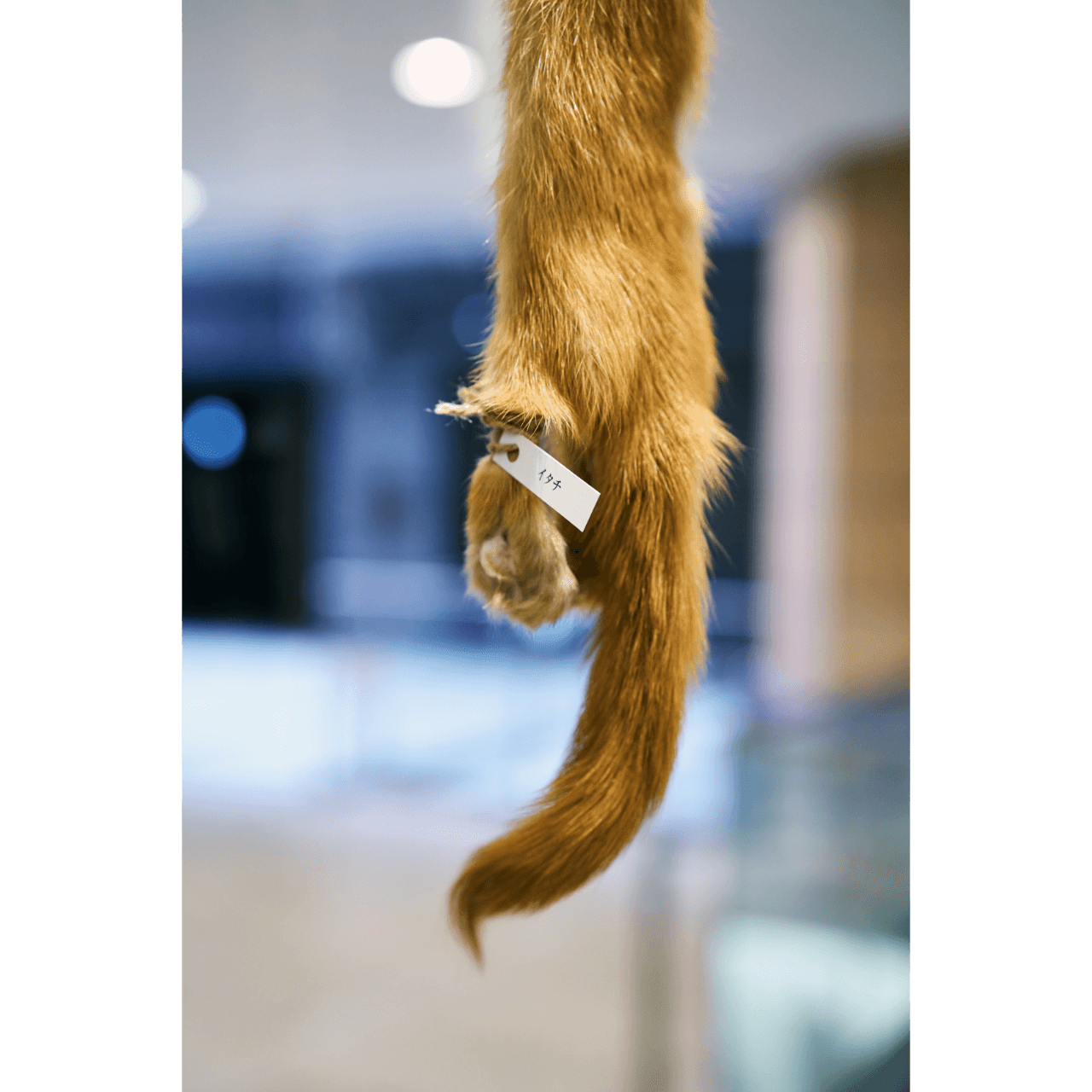

大石侑香さんはシベリアの先住民が育てたトナカイや狩りをした動物の毛皮を展示し、現地の人々がそれをどのように作り、極寒の環境を生き抜くための装いとして用いているかを写真や文章で説明しています。ここに並べて吊るした毛皮は、動物の姿形を失って素材化する一般的なファッション商材とは違い、動物の体、足などがそのままついた状態で使われていていることに、最初はすごく驚きました。目があった部分を穴にして紐を通す吊し方は、現地のやり方でもあるそうです。実際にじっくり見ると、糸も植物由来や化学繊維ではなく、動物の腱から作られていて、動物の体をすみずみまで無駄にせず使っているのがわかります。今回、研究者のみなさんには展示解説の代わりに、フィールドの人々と動物の関係性について綴った民族誌的エッセイを書いてもらい、展示しています。大石さんの文章も素晴らしくグッとくるので、ぜひ読んでいただきたいです

- カワルン

- あったかいな~。動物の全てを使っているんだね

- クラシー

- 糸も動物から紡いでるんだよ。