私たちはなぜこんなにも動物に惹かれるのでしょう。かわいくて、怖くて、賢くて、たくましく、気高いから? 感覚的で理由を言葉にするのがむずかしいけれど、その視点を“動物の一部である私たち”という感覚に向けることで、動物と人間のあいだに何かむくむくと浮かび上がってくるものがあります。

その“何か”に触れられる企画展「PART OF THE ANIMAL 動物と人間のあいだ」は、総勢20名ものアーティスト、研究者それぞれの動物へのまなざしと表現、そして愛情をうけた、生き物たちが集う空間。今企画をまとめあげた山口未花子さん、石倉敏明さん、丹羽朋子さんとともに作品を巡りながら、各パートごとにピックアップしてご紹介します。

People

1974 年東京都生まれ。秋田公立美術大学アーツ & ルーツ専攻准教授。専門は芸術人類学、神話学

1976年京都府生まれ。北海道大学大学院文学研究院・文化多様性論講座文化人類学研究室教授。専門は人類学、動物論

国際ファッション専門職大学准教授。専門は文化人類学、ものづくり文化、記録と表現の方法論

00

「PART OF THE ANIMAL」

コロナ禍で人間だけでなく野生動物やペットもウイルスに感染しました。なぜパンデミックになったかというと、人間以外の野生動物たちも、中間宿主としてウイルスをうつしていく媒体になっていたんですよね。みんな動物だからこそパンデミックになったし、逆に言うと私たちが共生できるのも、共に動物だから。そういう当たり前のことに今、立ち戻る必要があるんじゃないかなと思ったんです

私がこの企画を思いついた大本には、すごく動物が好きということがあります。動物について考えたり、知ったり、近づくことは超領域的なので、その表現は生物学でも人類学でもアートでもなんでもいいと思っています。ただ、私たち人類学者が研究したり、フィールドワークをして知恵を学んだり、技術を身につけたことを伝える時は、基本が言語です。でも言語にできるものとできないものがあって、表現しきれない。そう考えた時に、動物に関するあらゆる表現をみんなで持ち寄って、考えたり実践して経験をともにしたいと思ったんです。そうすることで自分だけでは分からないものが見えてきたり、周りの人と共有できると思う。こうして表現をひらいていきたいと思い展示をつくりました

01

「動物と出会う」

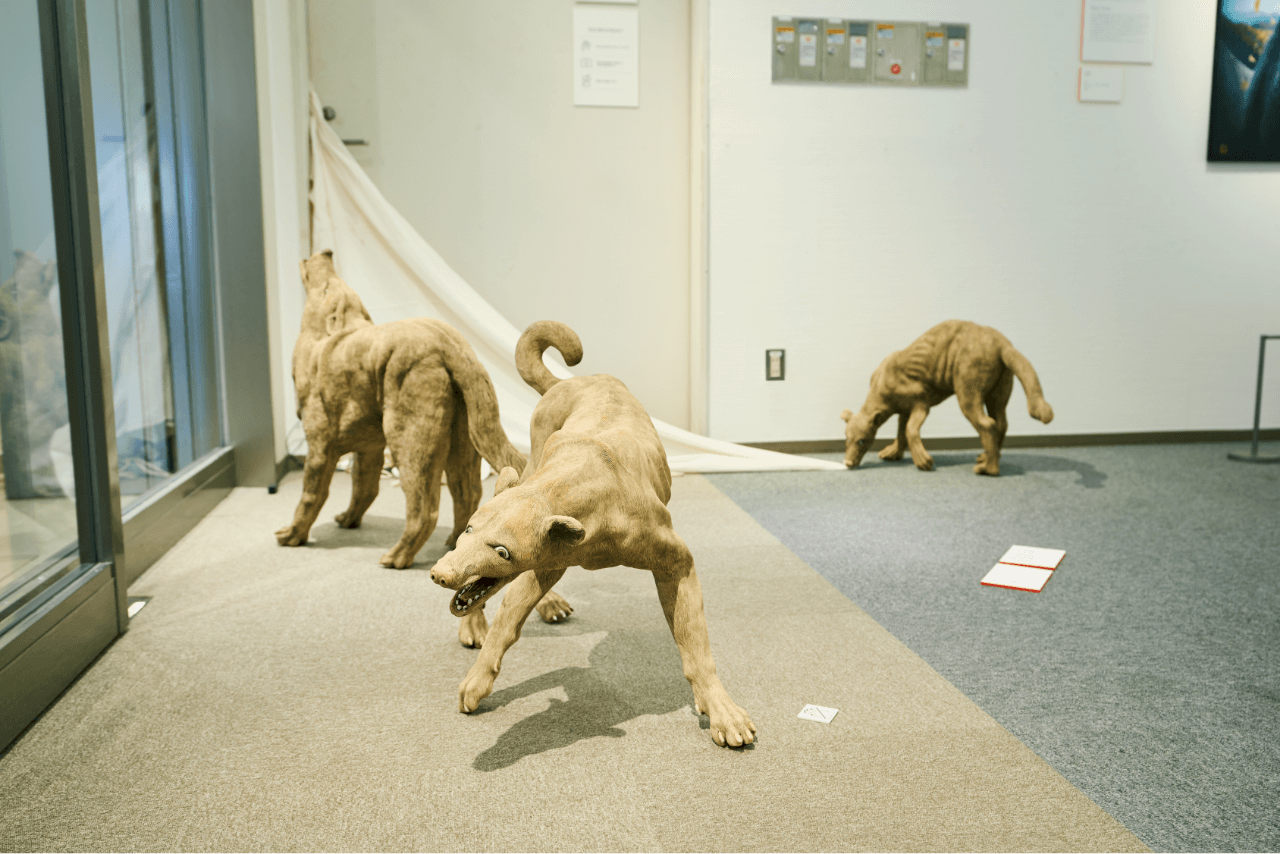

会場に入ってすぐ、野良犬たちに招き寄せられるような空間構成です。根本裕子さんの作品はとてもラディカル。彼女は陶器作家でもあるので、中が空洞の自立する形のことを“器”と呼んでいて、この作品も動物ですが、確かに中空の器状です。ユニークですよね。野良犬たちが布を引っ張っているような仕草や、いたずらをしているような動作もあって、犬が自分たちの意思でテリトリーをつくっているように見えます。展示会場の生活工房は、三軒茶屋のキャロットタワーにあるパブリックな場所です。そこに動物のテリトリーがあるというのが、この展覧会のおもしろさ。本当の公共の場には、人間だけではなくいろいろな生き物がいるんだよ、と。もっとひらかれた、公共性のようなものを野良犬が問いかけてくれます

永沢碧衣さんは、僕が秋田公立美術大学に着任した最初の年に教えた学生の一人です。彼女は僕の持っていたマタギの本を読んで熊や狩猟に関心をもったようで、卒業後に阿仁マタギに弟子入りをしました。実際にマタギの狩猟方法にそって、山で捕らえた熊の肉をいただいて、毛皮で“にかわ”を作って、画材にしています。動物を絵のモチーフとしてだけではなくて、自然から授かる“素材”として受け止めてもいるんですね。また、彼女は熊という動物に対して人間社会が抱えている矛盾を引き受けながら描いている。阿仁地域のマタギ集団では、熊を山の神様から授かり、魂を山に返して肉をいただく儀式をします。一方で彼女が住んでいる秋田県南では、熊が里に降りれば、猟友会の一員として駆除しないといけない。神獣としての熊と、害獣としての熊という相反する世界に引き裂かれながらも、動物の命を受け止めて、自分なりのモチーフにして描いているんです

02

「動物を見る/知る」

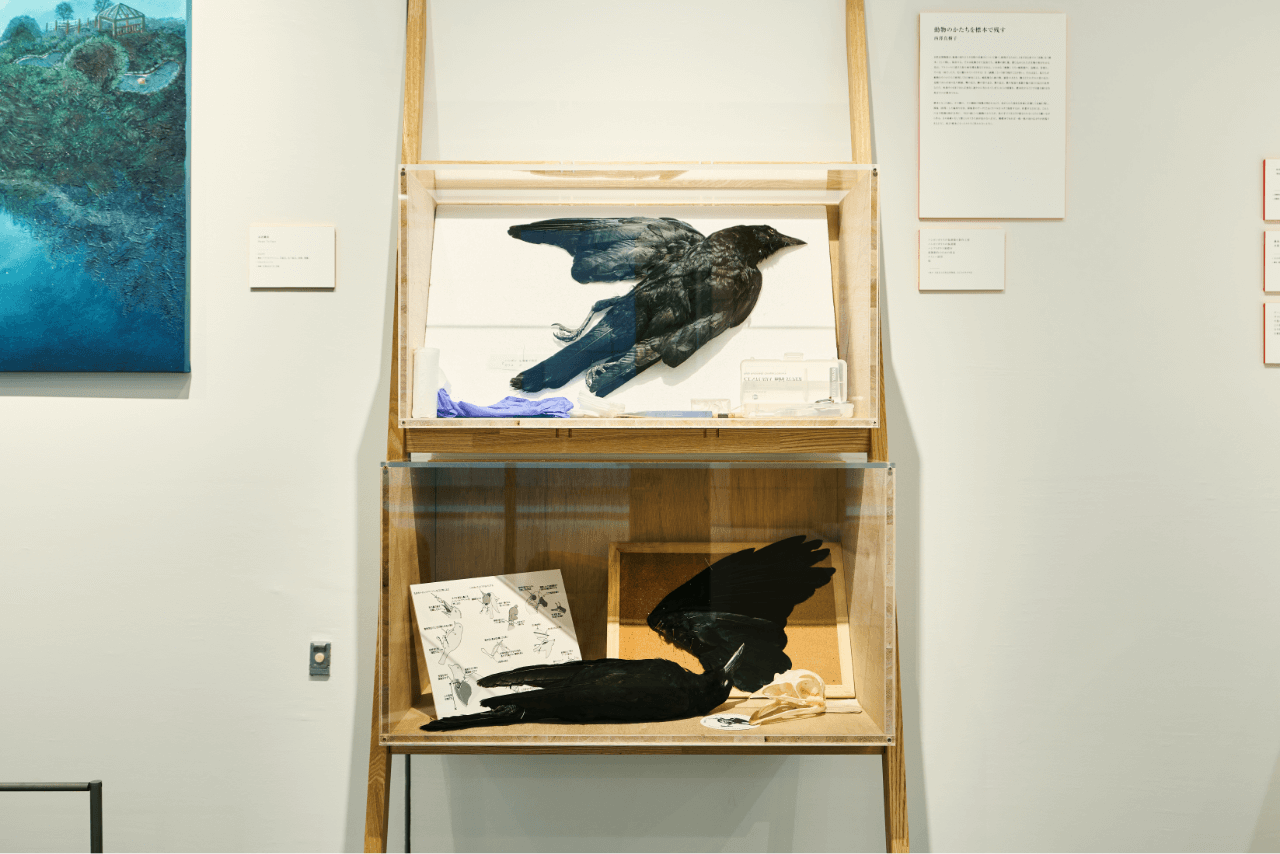

西澤さんと私は自由の森学園の同級生です。学生の頃から一緒に動物や虫の死骸やキノコを拾って研究室に持っていったりしていました(笑)。博物館で仕事をしている西澤さんが作る標本や剥製は、色々なことを教えてくれます。例えば、動物が進化の過程で獲得してきた体の構造や、その歴史。あるいは個体の情報として、胃の中に入っているものから、何を食べて、どこにいて、いつ亡くなったのかなど。その動物が代表となり進化する歴史の中の“今”の場所を照らしてくれるような。それと、剥製がどう作られているかあまり知られていないですよね。ここでは、どういう過程でどんな道具を使って作られているかも展示しています

カラスは身近にいて、都会の住民たちからは忌み嫌われる存在で、多くの人にとってはじっくり観察するような機会はないと思います。でも西澤さんが作ってくれた仮剥製が、カラスの羽は構造色ですごく綺麗だと教えてくれて。カラスが鳥であり、こんなに美しい動物なのだということを、子どもたちにもじっくり見てほしいですね

そしてここにもみんなに嫌われている生き物が……

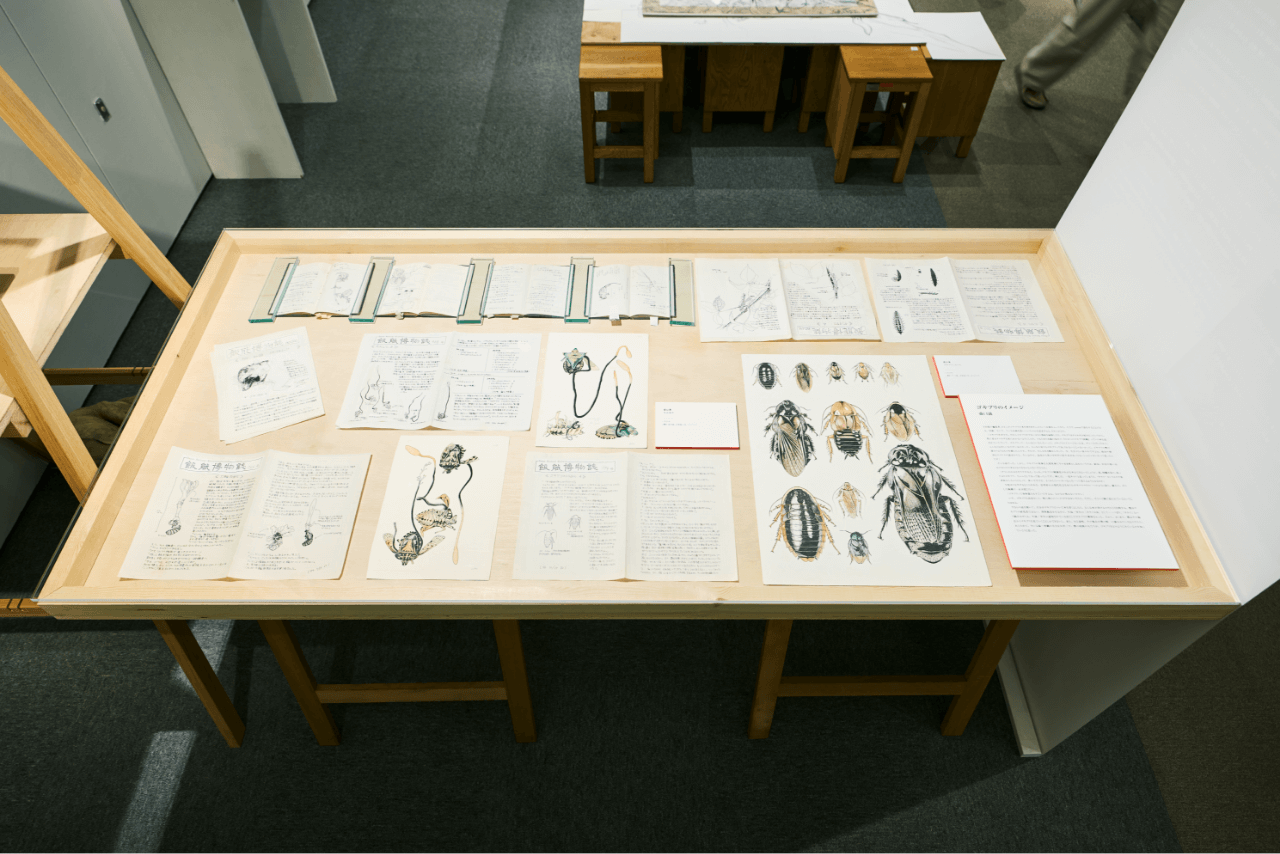

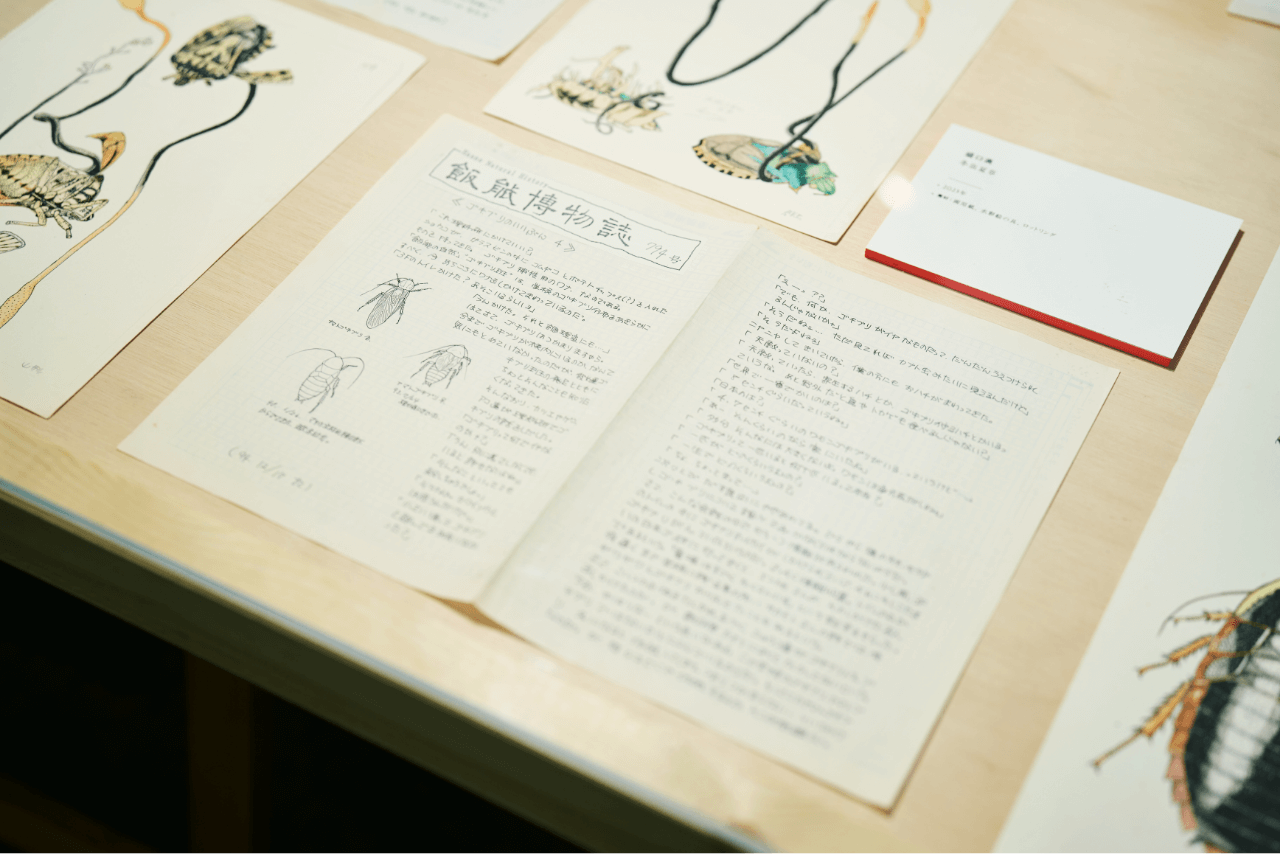

さまざまなゴキブリを精密に描いた美しい絵があります(笑)。私はこちらの生物を観察して描く博物誌的なパートが、今回の展示の中でもすごく重要だと思っています。盛口さんは、博物学者として著名で、ゲッチョ先生と呼ばれています

私の中学時代の先生です(笑)。この博物誌は、プリントしたものが学校の廊下の台に置いてありました。生物に関心がない子でも、変な生き物を見つけたらゲッチョのところに持っていくと、博物誌に載れるかもしれないって(笑)。森に行けば、漠然ときれいな蝶々を探そうとか、かわいい花を摘もうと思いますよね。でもゲッチョは、『カメムシが仰向けで死んでいるけど、ここからキノコが生えるかもしれないよ』と。冬虫夏草というキノコの存在を教えてくれて、どこに冬虫夏草があるか想像してみようって。カメムシが普段生きているところで、湿気が必要で……と、森の見方や視点を教えてくれただけでなく、それらをどんどんつなげて深めていくことを学びました。そうやって私や西澤さんだけでなく、生き物に対する関心を掘り起こされた人たちが周りにたくさんいます

- クラシー

- 身近な動物にじっくり向き合うと、違う側面がみえるかも~

- カワルン

- 本当の姿をしってるかな?