06

「動物をえがく/動物がえがく」

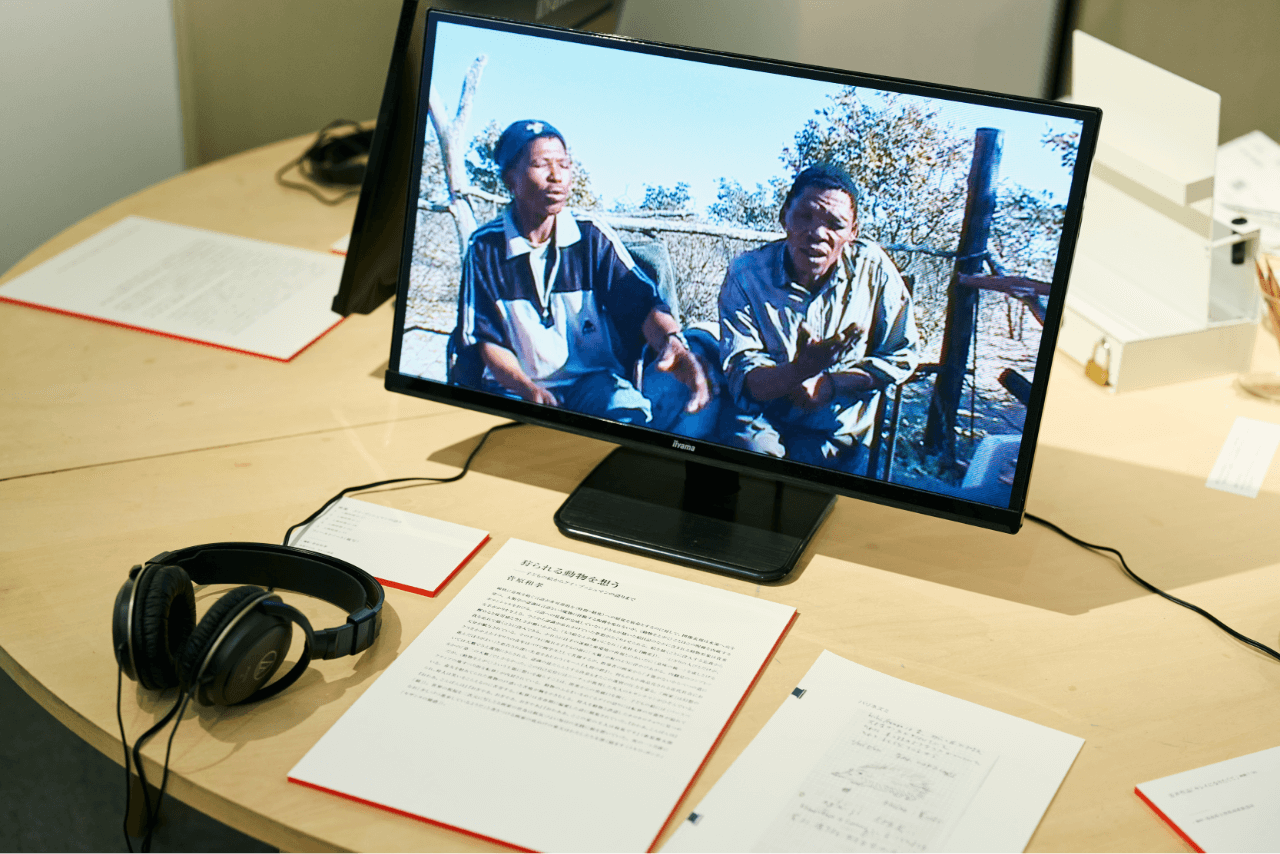

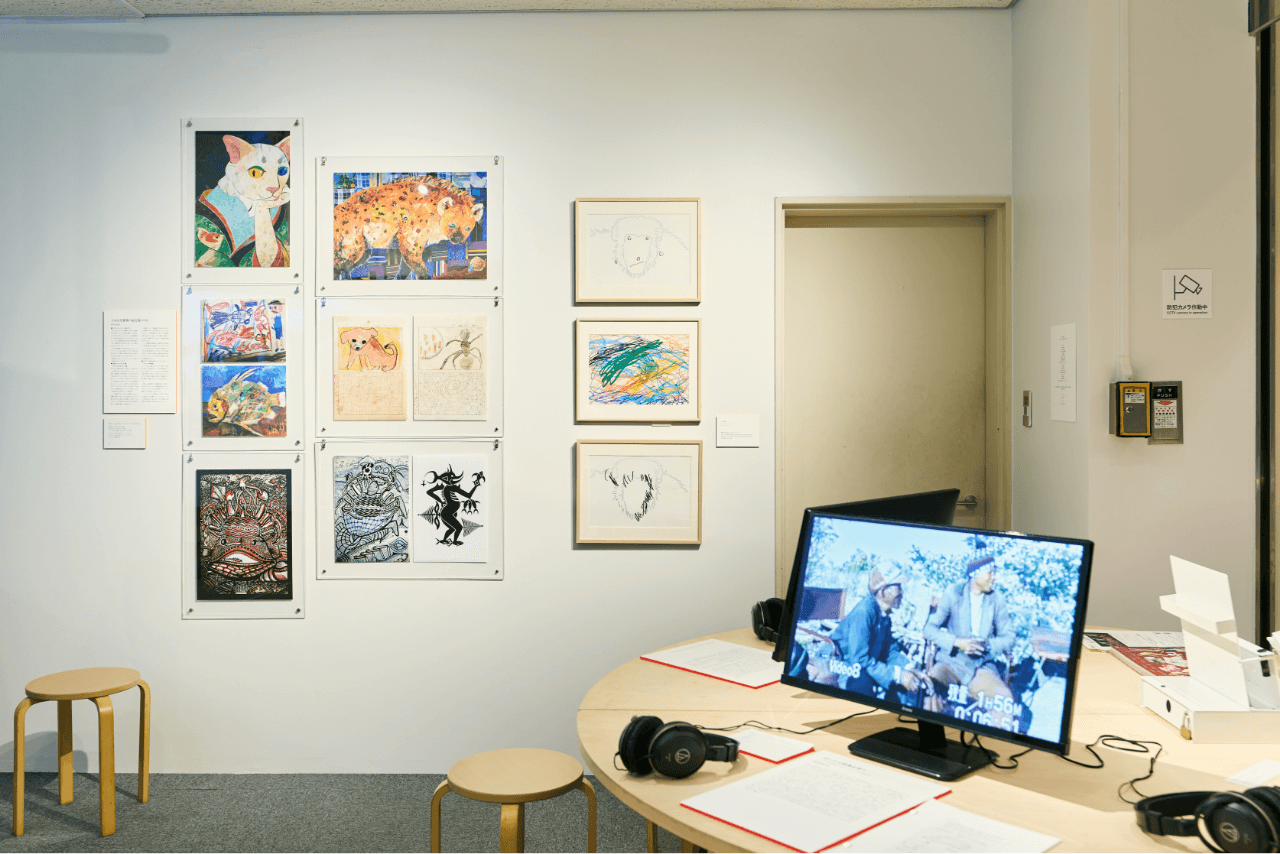

元々、菅原さんはヒヒ(猿)の研究者でしたが、ヒヒがいるフィールドの近くに暮らしていた南部アフリカのグイ・ブッシュマンの人たちが面白くなり、研究を始めました。グイの人々が狩猟採集をしながら暮らしているので、おのずと動物の研究をすることになるのですが、そもそも菅原さんはすごく動物が好きなんですよね。動物に関心があるから、グイの人たちが話す動物の物語を楽しく聞くし、その様子を見てグイの人たちの話も弾む。単純に動物の物語を語るというだけでなく、好きなものを表す喜びを共有するからこそ生まれる表現というものがそこにはあるのではないかと思います

07

「動物になる」

岩手県の郷土芸能、行山流舞川鹿子躍です。シシ踊りは岩手を中心に東北に広がるとてもダイナミックな芸能ですが、実はコロナ禍での感染症を避けるため、通常の公演や行事を行うことが難しくなりました。ここで紹介しているのは、その頃、行山流のみなさんや衣装の染めを担ってきた京屋染物店さんたちが『鹿踊り文化継承応援イベント』を岩手県一関市で行った時の演舞の記録です。シシ踊りの「シシ」とは、鹿やカモシカ、ウシ、イノシシ、龍、獅子といった現実の動物と神話上の生き物が混ざり合った概念で、この踊りは身近な他者としての動物と、神話的な幻獣をつなぐ架け橋としての役割を担ってきました。シシ踊りは、田畑を荒らす害獣でありながら山村の貴重な食料でもあった鹿や猪など身近な野生動物の身振りや動きをモチーフとしています。野生動物と人間に共通する魂を奮い立たせ、生きている人の生命を祝福し、死者の霊を供養しようとする東北の歴史に関わりの深い芸能です。宮沢賢治の作品に『鹿踊りのはじまり』という童話がありますが、それは鹿たちが踊っているのを人間が見ているうちに、ついその中に人が入って踊ってしまうという“コンタクトゾーン”についての物語でした。踊りという行為を通して、童話の主人公はお互いの境界を越えてしまうんですが、この場合の境界とは人間と動物のことだけではなく、生者と死者の境界でもあるのです

あらゆる動物表現の中で、身体の表現はとても初源的な行いで、人間が長い間やってきたことだと思います。映像作品を展示しているケイトリン・コーカーさんは、踊りの中で自己を抜け出してほかの存在になることがひとつの大きな研究テーマで、その方法として動物が使われることがあるそうです。牛だとすると、イメージするモォ〜と鳴く四つ足の動物ではなく、もっと独自の動きをする。人間から抜け出すとか、身体を通して人間以外になるような感じでしょうか。それに対して、吉田ゆか子さんのバリ舞踏の映像では鳥を表すにはこの型、猿を表すならこの型、という形式がある踊りの表現です。伝統的なバリ舞踊のなかにコミカルな動物の動きが出てくるのがおもしろい。動物は人間とは違う動きをするから、踊りの表現の幅が出るそうです。難しく考えずシンプルに、動物のおもしろさ、楽しさを感じられる。私たちにとって動物がなぜ必要なのかという一つの理由がそこにあるような気がします

福島県立相馬高校の放送局の活動として、高校生たちが制作した8分ほどの短い音声のみの演劇作品です。彼らが、福島第一原発事故によって警戒区域となり人間が立ち去ってしまった町に取り残されたペットや家畜になるというかなり衝撃的な物語です。当時、福島の高校生は未来の希望の象徴としてメディアで取り上げられることが多かったけれど、実際は子どもの頃に被ばく線量を測るガラスバッチをもたされて過ごしていました。彼らは子どもだから声に出せず、声を拾ってもらえずに生きてきた自分たちの想いを伝える作品やドキュメンタリーを制作してきたのですが、今作では実際に人間にはわかりえない殺処分される家畜動物の想いを必死に想像して、必死に牛になろうとしました。とても不思議な作品ですが、この展覧会の他の作品や展示と並ぶことで、その深い意味を掴めるような気がします。ペットや家畜だから人間がコントロールしうる関係というわけではなく、例えば根本さんの野良犬や永沢さんの熊の絵のような動物と人間の抜き差しならぬ関係を描いた作品と響き合うことで、高校生たちの演劇作品の見方も変わってくると思います。高校生が出演する作品ということもあり、YouTubeなどで公開されていないので、ぜひ会場で聴いて欲しいです

ほとんどの動物は時間をコントロールして会える存在ではないですよね。待ち合わせができるわけではない。なので、この展示でも出会うとともに“出くわして”欲しいです。参加してくださった様々な作家さんの作風や癖もあり、それを動物の体の特徴みたいなものと同じように鑑賞して欲しい。あの動物ってかっこいいよね、めずらしいね、きれいだねと思うのと同じように、予期せぬ出会いのなかで、この作家さんの作品がいいな、この研究者はおもしろいな、と思ってもらえたら嬉しい。人間が文化的につくり出しているものと、進化の時間の中で自然から生まれてきた動物の生命や身体がつながっていることを、ここで改めて共有したいと思います。それくらい美術は広いんだよ、と

- カワルン

- 動物が好き!

なんで面白いんだろう?もっと知りたい

- クラシー

- 動物になるしかないね!

Supported By

文:菅原 良美(akaoni)

写真:澤木 亮平

クラシー&カワルン イラストレーション: にしぼりみほこ