3

ワークショップ「声を集める」

8ミリフィルムに映っていること、映っていないこと。研究会「第26回ネオ夜の会」とワークショップ「あなたの年表をつくる」の登壇者・角尾宣信さん、そして「見えるものと見えないものを語る会」を企画していた視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ代表の林建太さんに、それぞれの体験や視点から映像について綴っていただきました。

寄稿文

穴アーカイブの穴

世田谷クロニクルから蘇ること

角尾宣信

1923年にフランスから、アマチュアでの映像制作・上映システム「パテ・ベビー」がやってきた。こうして商業映画の裏側で始まった、9.5ミリフィルムを用いた個人的な映像制作の営みは、その後8ミリフィルム、ビデオカメラ、そして現在のスマートフォンと媒体を変容させつつ、すでに100年近くも紡がれてきた。

アマチュア映画に関する近年の研究によれば、1920年代の小型映画は、主に都市部の上流・中流階級に属する男性たちの趣味だった。彼らはモダン・ボーイとしての自己意識を投影しながら、家族や友人との余暇を中心に自分の親密圏を記録した。そして、その映像の「芸術性」を切磋琢磨した。しかし戦争の激化に伴い、小型映画も戦時のイデオロギーに取り込まれ、植民地や戦場の様子を軍国主義に沿って映像化するものへと変わっていった。そして敗戦後には再び個人的・趣味的な方向へと回帰し、旅行や家庭生活の記録が主となった(後藤一樹「〈趣味〉と〈闘争〉――1920-30年代のアマチュア映画の公共性」、『慶應義塾大学大学院社会学研究科紀要』第78号、など)。

「世田谷クロニクル」から概観できる、世田谷をベースとして制作されたアマチュア映画の歴史的変遷も、以上の流れをほぼなぞる。まず、本アーカイブにおいて最も古いフィルム「あこがれの大島へ」(1936年制作)は、上流階級に属すると思われる男女数人の大島旅行を記録したものである。

カメラワークは、美的なフレーミングで撮影場所を提示する。山並みを下る長大な滑り台のシーンでは、搭乗者が撮影した映像と周辺から撮影された映像とが巧みに編集される。「芸術的」とも言える高度な映像制作技術によって、上流階級の余暇が記録されている。

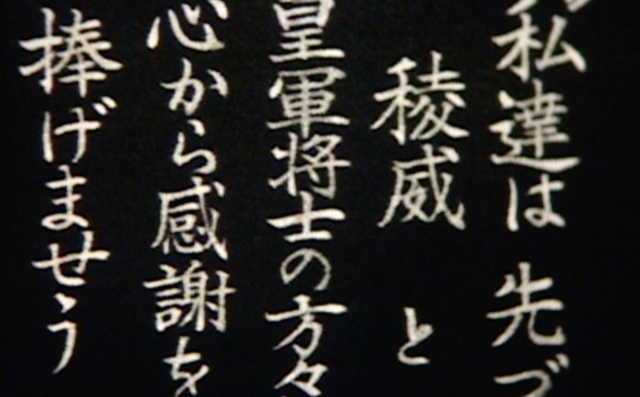

しかし日中戦争開戦後の1938年頃、正月に制作された「初春日記」になると、その内容は大きく変化する。映像は神棚をやや下からあおるショットで始まり、仏壇を拝む娘のショットから出征中の次男の肖像写真へと展開する。そして、正月に集まった家族を前にして、家長たる中年男性の話す顔がミディアム・クロースアップで提示され、「私たちは先ず稜威と皇軍将士の方々に心から感謝を捧げませう」と字幕が入る。本作の場合、高度な映像制作技術によって記録されるのは余暇ではなく、戦時翼賛体制に向けた親密圏の規律化である。

ところが敗戦後の映像になると、また内容は変化していく。本アーカイブでの敗戦後第一作「経堂家族、雪景色、東京の町 etc.」(1954年制作)は、買物やお出掛けの様子を記録したものであり、余暇や親密圏の記録へと回帰しており、前述の歴史的変遷をなぞる。しかし、戦時中まで見られた高度な映像制作技術は確認されず、カメラワークは不安定で、未編集と思われる同種の映像が反復される。全体として敗戦後には、「芸術性」が重視されなくなるように推察される。

そして、現在の私たちの興味を惹くのは、このように映像へのコントロールが行き届いていないがゆえに映りこむ歴史的細部でもある。銀座の街並みを撮影したシーンでは、ふと二人のアメリカ軍兵士が映りこむ。独立から二年足らずの当時、東京では基地の兵士がまま見られたらしい。この、制作者は意図していなかったであろう細部から現在の私たちへと蘇るのは、この国の敗戦という事実である。

このように敗戦後のアマチュア映画には、上流・中流階級の人々の個人的記録という枠では収まらない要素が散見される。例えば「夫、兄、母」(1954年制作)では、ある家族が原爆投下後の長崎市を旅行している。また「彼岸、戦友会旅行」(1963年制作)では、数十人のもと兵士たちとその家族たちが旅館の大広間で宴会を楽しんでいる。確かに、これらの旅行は彼ら・彼女らの余暇である。しかし、それだけではない。この家族は、なぜ長崎へ旅行したのだろう? このもと兵士たちとその家族たちは、どんな会話をしていたのだろう? 記録や音声の欠如は、このアーカイブに刻まれた歴史的他者たちへの、現在の私たちの想像を刺激する。

そして、私たちの想像は戦前・戦中の映像へも回帰していく。「あこがれの大島へ」向かった男女は、戦時をどのように生き延び、または死んでしまったのだろうか? 「初春日記」で出征中だった次男は、どんな戦線に参戦し、果たして生きて帰ってきたのだろうか? すると、このアーカイブ自体に、実は大きな穴が空いていることに気づく。戦時中最後の映像「清ちゃん、白ブタ」(1941年制作)から敗戦後第一作「経堂家族、雪景色、東京の町 etc.」まで、13年間は映像がない―。戦争の激化から敗戦、占領、そして独立へ、この13年間という大きな欠如へと、やはり私たちの想像は刺激される。しかしこの穴を、戦争で苦しかったが頑張って復興した日本といった、生者に都合の良い歴史観で埋め合わせてしまうことは、死者たちが許さないだろう。欠如とともに、死者たちとともに、生きていくためのツールとして、このアーカイブを使っていくこと。そこから私たちが得るのは、歴史とともに生きていく術のように思う。

角尾宣信(つのお よしのぶ)

東京大学大学院総合文化研究科、博士課程在籍。専門は、敗戦後日本の喜劇・風刺映画研究。2020年10月、映画監督・渋谷実(1907―1980)の論文集『渋谷実 巨匠にて異端』(水声社)を出版予定。「ネオ夜の会」運営メンバー。研究の傍ら、介護施設で高齢者の方と昔の映像を鑑賞するプロジェクト「シルバーシネマパラダイス!」主催、高齢者の方との映像制作プロジェクト「えいちゃんくらぶ(映像メモリーちゃんぽんくらぶ)」講師。

寄稿文

エトセトラの時間

林建太

2020年3月にオープンした展覧会「世田谷クロニクル1936-83」の会場で「見えるものと見えないものを語る会」というプログラムを考えていた。昭和の人々が撮った日常の8ミリ映像を晴眼者(目の見える人)と視覚障害者(目の見えない人、見えにくい人)が言葉を介して鑑賞するというプログラムだ。目の見える人が見えない人に一方的に教えるという場でなく、それぞれの視座から「見る」という経験を語りあうプログラムを目指していた。残念ながらそれは実現しなかった。新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛要請や緊急事態宣言が発され、展覧会や人が集まるイベントが中止となったからだ。そんな不確かな日常の中で迷い、考えていたことを残すつもりでこの文章を書こうと思う。

映像と言葉が混ざる場

少人数でじっくり鑑賞する定期上映会

昭和の8ミリ映像との出会いは、2016年から生活工房で開かれている「せたがやアカカブの会」という鑑賞会だった。

無音の映像を見るだけでなく世代の異なる参加者が語る思い思いの言葉がおもしろい。

ある日の鑑賞会。昭和40年頃の世田谷の風景を見ながら誰からともなくポツリポツリと語りはじめる。当時を知る人が口を開き他の参加者が聞く。玉電の駅があった頃の三軒茶屋の交差点を自転車に乗って蕎麦屋の出前に出かけたら派手に転んで蕎麦をぶちまけたエピソードが印象的だった。私がこの日の鑑賞会を思うとき、不思議なことに交差点に居たかのように街の喧騒や自転車が転ぶガシャーンという音も思い出すことができてしまう。昭和の映像を見たからなのか現在の言葉で語ったからなのかよくわからない。生まれてもいない時代の街を思い出すというのはおかしなことだけど、映像と言葉が混ざりあって自分の経験が生まれたのだと思う。このおもしろい経験から、目の見える人と見えない人が一緒に映像を楽しむことができるかもしれないと考え始めた。

昭和の8ミリに流れるエトセトラの時間

「アカカブの会」での経験を、誰でも参加できるプログラム「見えるものと見えないものを語る会」にするため映像を見て準備を始めた。市井の人々が撮った映像には作り込まれた映像とは違う魅力があった。

昭和29年ごろの「経堂家族、雪景色、東京の町etc」という映像には、ある家族がはしゃぎながら雪かきする様子や銀座四丁目の交差点あたりの町並みが撮影されている。生き生きとした庶民の暮らしや銀座の光景などがわかる映像だ。一方でラベルにetcとあるように断片的な映像も映り込んでいる。23分頃。和服の女性が道を歩く。時折カメラに目を向けにっこり微笑むでもなく曖昧な表情を浮かべている。心穏やかにも見えるし寂しさも漂う。ほんの短い映像が説明もなく挟み込まれているので意味はわかりづらい。わからないからこそ、女性の表情は記号化できずに印象に残り続ける不思議な映像だ。

昭和の8ミリ映像の中には庶民の行事や行楽など昭和の文化を知る記録的意味がある映像も多いが、名も知らぬ人の表情や仕草、どこかわからない街など明確な意味のない曖昧な断片も多い。偶然映り込んだ日常の断片に私はとても興味を惹かれ、たびたび映り込む断片を眺めてみたいと思い「エトセトラの時間」と呼びまとめてみることにした。「エトセトラ」とは「その他」と意味される明確な意味を持たない曖昧なまとまりだ。それをこそ目の見える人と見えない人で一緒に語ってみたいと思った。

目の見えない人の言葉

「明確な言葉が増えていくのも大事だけど、よくわからないことに出会ってみんなで言葉を失う状況もおもしろい」

以前、美術館で写真を鑑賞するプログラムに参加してくれた全盲の方のコメントだ。みんなで言葉に詰まって途方に暮れている時にこの言葉を聞いて、「言葉にできないことあっても良いよね…」と肩の力が抜けたことを覚えている。

よくわからない何かに出会っているという臨場感は、言葉に詰まった時の沈黙にこそあらわれる。だから「エトセトラの時間」を語ってみたいのだ。よくわからない曖昧なことは一言で言い表せない。複数の人と言葉に詰まりながら語ってみると、明確だった光景がずれて、言葉や意味にできない世界の曖昧さがみえてくる。

明確さより曖昧さ、大きな出来事より小さなディテール、省略されがちな物事を一つ一つ語ることで、見える人には見える人の経験が立ち上がり、見えない人には見えない人の経験が立ち上がる。まったく同じ経験ではないとしても、昭和の映像に立ち会う臨場感を共にできるかもしれないと考えていた。

2020年3月29日には展覧会と関連プログラムは全て中止となり、「見えるものと見えないものを語る」機会はなくなってしまった。でもエトセトラの時間とは、記録の中で流れ続けている時間だから古びることはない。いつかきっとエトセトラの時間について語れる時が来ると思っている。

林建太(はやし けんた)

視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ代表。1973年東京生まれ。1995年より介護福祉士として訪問介護事業に携わる。2012年より「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」発足。全国の美術館や学校で、目の見える人、見えない人が言葉を介して「みること」を考える鑑賞プログラムを企画運営している。最近の主な活動は2017年から継続している東京都写真美術館での鑑賞プログラムなど。

編集後記

展覧会『世田谷クロニクル』は、昭和の世田谷を映した84 巻の8ミリフィルム(記録)と12人のフィルム提供者の語り(記憶)を手がかりに、私たちの“現在地“を照らす試みです。ウェブサイトで公開中の映像を網羅的に紹介するとともに、オーラルヒストリーや関係する私蔵品、個人と社会の歩みが交わる年表を展示しました。

映像がトリガーとなって生まれる声に耳を傾け、また自分自身でも書き残し、誰かと共有すること。「アーカイブ」という静的な収蔵庫を開き、誰かの記録を自分のために活用する手引きを示すことが、本展の目的でした。

その実演として展示と相補的な関係にあるイベントを多数予定していましたが、残念ながら全て中止となってしまいました。その一端はこのレポートで紹介した通りです。生活の足もとを照らしてきた「穴アーカイブ」は、今後も映像を活用したさまざまなプログラムを開催してく予定です。これからも一緒に楽しんでいただければ幸いです。

生活工房

- クラシー

- 発せられる声に耳をかたむけ、記録し繋げていくことから見えてくる新しいストーリーがあるんだね。

- カワルン

- 中止となったイベントやワークショップはとても残念だけど、今後またこういうイベントが開催されるのが楽しみになったよ。

Supported By

ライティング: サスティナ・ジャパン株式会社

クラシー&カワルン イラストレーション: にしぼりみほこ